読み込み中です。

本マニュアルの対象オペレーティングシステム、対象機種は次の通りです。

| タイプ名 | 型名 |

|---|---|

| タイプMC | MK22H/C-M, MK20M/C-M, MK31L/C-M, MK25E/C-M MJ22H/C-M, MJ20M/C-M, MJ31L/C-M, MJ25E/C-M |

本マニュアル中の説明で、タイプ名や型名を使用している場合があります。

本マニュアルには、本機の機能についての説明、添付またはインストールされているアプリケーションの情報、トラブル発生時などの対応方法を記載したQ&A、サポートに関する情報など、本機を利用する上での情報が記載されています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。

もし、あなたがコンピュータに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

本マニュアルで使用しているアイコンや記号、アプリケーション名などの正式名称、表記について、下記をご覧ください。

| アイコン | 意味 |

|---|---|

チェック チェック

|

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。 |

メモ メモ

|

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 |

参照 参照

|

マニュアルの中で関連する情報が書かれているところを示しています。 |

| 本文中の表記 | 正式名称 |

|---|---|

| Windows、Windows 7、Windows 7 Professional | 次のいずれかを指します。

|

| Windows 7 Professional 64ビット | Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1(SP1)(Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード) |

| Windows 7 Professional 32ビット |

|

| Windows 7 SP1 | Windows® 7 Service Pack 1 (SP1) |

| Internet Explorer、Internet Explorer 11 | Internet Explorer 11 |

| Microsoft IME | 次のいずれかを指します。

|

| Windows Media Player | Microsoft® Windows Media® Player 12 |

| Office Personal 2013 | Microsoft Office Personal 2013 |

| Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Home and Business 2013 |

| Office Professional 2013 | Microsoft Office Professional 2013 |

| Office Personal Premium | Office Personal Premium プラス Office 365 サービス |

| Office Home & Business Premium | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |

| Adobe Reader | Adobe® Reader® XI |

| CyberLink PowerDVD | CyberLink PowerDVD |

| PROSet/Wireless | インテル® PROSet/Wireless 接続ユーティリティー |

| WinZip | WinZip® 18 |

| PaintShop Pro、PaintShop Pro X7 | Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC |

| 本文中の表記 | 意味 |

|---|---|

| 本機、本体 | 本マニュアルの対象機種を指します。 特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。 |

| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブを指します。 |

| 光学ドライブモデル | DVDスーパーマルチドライブが搭載されているモデルを指します。 |

| DVDスーパーマルチドライブモデル | DVDスーパーマルチドライブが搭載されているモデルを指します。 |

| SSDモデル | ハードディスクの代わりに、SSDが搭載されているモデルを指します。 |

| 無線LANモデル | 無線LANが搭載されているモデルを指します。 |

| ワイヤレス機能 | 無線LAN機能、Bluetooth機能を指します。ご購入時に選択したモデルによって異なります。 |

| シリアルポートモデル | シリアルポートが搭載されているモデルを指します。 |

| Office Personal 2013モデル | Office Personal 2013のセットアップ モジュールがあらかじめインストールされているモデルを指します。 |

| Office Home and Business 2013モデル | Office Home and Business 2013のセットアップ モジュールがあらかじめインストールされているモデルを指します。 |

| Office Professional 2013モデル | Office Professional 2013のセットアップ モジュールがあらかじめインストールされているモデルを指します。 |

| Office Personal Premiumモデル | Office Personal Premiumのセットアップモジュールがあらかじめインストールされているモデルを指します。 |

| Office Home & Business Premiumモデル | Office Home & Business Premiumのセットアップモジュールがあらかじめインストールされているモデルを指します。 |

| アプリケーションディスク |

本機に添付されているアプリケーションを格納したディスクを指します。 利用しているOS用のディスクをご使用ください。

|

| CyberLink PowerDVD ディスク | 「CyberLink PowerDVD / Roxio Creator LJB ディスク」を指します。 |

| Roxio Creator LJB ディスク | 「CyberLink PowerDVD / Roxio Creator LJB ディスク」を指します。 |

| BIOSセットアップユーティリティ | 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「BIOS Setup Utility」と表示されます。 |

| 「スタート」ボタン | Windowsのタスク バーにある |

| 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」 | 「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」を順にクリックする操作を指します。 |

| 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」 | 「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「コントロール パネル」をクリックする操作を指します。また、コントロール パネルはカテゴリ表示された状態を指します。 |

| 【 】 | 【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すことを指します。 |

| 『 』 | 『 』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。 |

アプリケーションを起動したり、本機を操作したりしているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意のあるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

デバイス マネージャを開く場合は、次の手順で行います。

「デバイス マネージャー」が表示されます。

マイクロソフト サポート

http://support.microsoft.com/

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service or technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1:NEC Personal Computers, Ltd.

* * *

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、およびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

DeviceLockおよびDeviceLockロゴは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。

WebSAMは日本電気株式会社の登録商標です。

WinZip は WinZip International LLC の登録商標です。

Corel、Corel のロゴはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

Corel、PaintShopは、カナダ、米国および/またはその他の国におけるCorel Corporationおよび/またはその子会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Personal Computers, Ltd. 2015

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

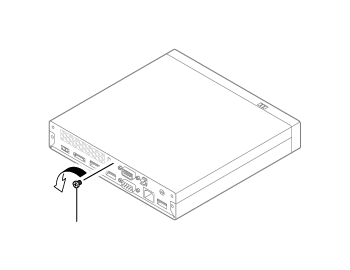

電源のオン/オフや電源状態の変更などで使用するスイッチです。

→「電源」

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 2.0とUSB 1.1の機器に対応しています。USB 2.0の転送速度を出すためには、USB 2.0対応の機器を接続する必要があります。

→「USBコネクタ」

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 3.0、USB 2.0およびUSB 1.1の機器に対応しています。USB 3.0の転送速度を出すためには、USB 3.0対応の機器を接続する必要があります。

→「USBコネクタ」

マイクロフォンなどを接続し、音声を入力するための端子です。

アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。

→「ディスプレイ」

LANケーブルを接続するコネクタです。

通信速度ランプ

ネットワーク通信/接続ランプ

(ACT/LINK)

LANコネクタ

|

本体内部の熱を逃がすための孔です。

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。

→「セキュリティ機能」

添付のACアダプタを接続するための端子です。

シリアルポート対応機器を接続するための端子です。

取り付けたシリアル機器がアナログRGBコネクタと干渉するときは、添付のシリアルポート延長ケーブルをご使用ください。

本体を安定させるための脚です。

本体のサイドカバーを固定します。

→「本体カバー類の開閉」

添付のDisplayPort-DVI-D変換アダプタ経由で、DVI-Dインターフェイスのディスプレイと接続します。

→「ディスプレイ」

ヘッドフォンやヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)、または外付けスピーカやオーディオ機器を接続し、音声信号を出力、入力するための端子です。

→「サウンド機能」

内蔵のスピーカです。

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 3.0、USB 2.0およびUSB 1.1の機器に対応しています。USB 2.0の転送速度を出すためには、USB 2.0対応の機器を接続する必要があります。USB 3.0の転送速度を出すためには、USB 3.0対応の機器を接続する必要があります。

→「USBコネクタ」

またこのUSBコネクタは、パワーオフUSB充電機能に対応しています。USBケーブルを使って充電できる機器を充電するとき、このUSBコネクタでは電源が切れた状態でも充電できます。

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 2.0とUSB 1.1の機器に対応しています。USB 2.0の転送速度を出すためには、USB 2.0対応の機器を接続する必要があります。

→「USBコネクタ」

このUSBコネクタは、USBキーボードによる電源オンをサポートしています。USBキーボードを接続した場合、キーボードの【Alt】+【P】を押すとコンピュータの電源が入ります。

設置場所によって角度を自由に変えられる無線LANアンテナです。無線LANアンテナコネクタに取り付けて使用します。

→「無線LAN」

無線LANアンテナを接続するためのコネクタです。

→「無線LAN」

ACアダプタのコードを引っ掛けるためのフックです。

オプションで設定されているUSB接続の光学ドライブを接続するためのUSBコネクタです。一般のUSB機器も接続できます。このUSBコネクタは、USB 2.0とUSB 1.1の機器に対応しています。USB 2.0の転送速度を出すためには、USB 2.0対応の機器を接続する必要があります。

→「USBコネクタ」

| ランプの状態 | 本機の状態 | |

|---|---|---|

| 緑 | 点灯 | 電源が入っている |

| 点滅 | スリープ状態 | |

| 消灯 | 電源が切れている、または休止状態 | |

| ランプの状態 | 本機の状態 |

|---|---|

| 緑点灯 | ハードディスク(またはSSD)にアクセス中 |

| 消灯 | ハードディスク(またはSSD)にアクセスしていない |

| ランプの状態 | 本機の状態 |

|---|---|

| 緑点灯 | 無線LANが動作中 |

| 消灯 | 無線LANが動作していない |

| ランプの状態 | 本機の状態 |

|---|---|

| 緑点灯 | 【Caps Lock】がロックされている(英字を入力すると大文字になります。) |

| 消灯 | 【Caps Lock】がロックされていない(英字を入力すると小文字になります。) |

| ランプの状態 | 本機の状態 |

|---|---|

| 緑点灯 | 【Scroll Lock】がロックされている |

| 消灯 | 【Scroll Lock】がロックされていない |

| ランプの状態 | 本機の状態 |

|---|---|

| 緑点灯 | 【Num Lock】がロックされている |

| 消灯 | 【Num Lock】がロックされていない |

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。

シャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。

本機の電源の状態には次のように「電源が入っている状態」「スリープ状態」「休止状態」「電源が切れている状態」の4つの状態があります。

電源の状態は、本機の電源ランプで確認することができます。

作業中のメモリの内容を保持したまま、ハードディスク(またはSSD)やディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリには電力が供給され、内容が保持されているので、すぐに作業を再開できます。

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態にするには、次の手順で行います。

Windowsが終了し、スリープ状態になります。Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。

本機がスリープ状態になると、電源ランプが緑色に点滅します。

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の方法があります。

マウスまたはキーボードの設定を変更することでスリープ状態から復帰させることができます。

USBコネクタ(キーボードパワーオン用)にキーボードパワーオンに対応したUSBキーボードを接続している場合は、【Alt】+【P】を押すとスリープ状態から復帰します。

→「各部の名称」

スリープ状態に移行する際に、ハードディスク(またはSSD)にもメモリの情報をすべて保存するスリープ状態です。ハードディスク(またはSSD)にもメモリの情報が保存されているため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもハードディスク(またはSSD)から復帰することができます。

メモリの情報をすべてハードディスク(またはSSD)に保存し、本機の電源を切った状態です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますので、本機での作業を長時間中断する場合、消費電力を抑えるのに有効です。

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の手順で行います。

休止状態への移行処理後、電源が自動で切れます。電源スイッチは押さないでください。

本機が休止状態になると、電源ランプが消灯します。

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の方法があります。

USBコネクタ(キーボードパワーオン用)にキーボードパワーオンに対応したUSBキーボードを接続している場合は、【Alt】+【P】を押すとスリープ状態から復帰します。

→「各部の名称」

本機では、次回の起動を高速化するための機能「クイックパワーオン」が使用できます。

クイックパワーオンを使用し、次回の起動を高速化するには、次の手順で行います。

これで、次回の起動が高速化されます。

本機を起動する場合は、通常の手順と同様、電源ボタンを押してください。

「スタート」メニューに「クイックパワーオンモード」がない場合は、次の手順で追加できます。

確認画面が表示されます。

「スタート」メニューに「クイックパワーオンモード」が追加されます。

クイックパワーオンを使用するときに表示される確認メッセージを非表示にした場合、次の手順でメッセージを再度表示するように設定できます。

確認画面が表示されます。

電源の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。

「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用するプランを選択するほか、新規のプランを作成することができます。

また、プランごとに電源の状態を変更する操作の設定や、電源の状態が変更されるまでの時間を設定することができます。

設定されている電源プランから選択する場合は、次の手順で行います。

表示されているプラン以外から選択したい場合は、「追加のプランを表示します」をクリックし、表示されたプランから選択してください。

をクリック

をクリック以上で電源プランの選択は完了です。

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

電源の種類ごとに設定できます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ディスプレイの電源を切る | 指定した時間、何も入力がない場合、ディスプレイの電源を切ります。 |

| コンピューターをスリープ状態にする | 指定した時間、何も入力がない場合、本機がスリープ状態になります。 |

以上で電源プランの設定の変更は完了です。

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で行います。

以上で電源プランの作成は完了です。

作成した電源プランは、「電源プランの選択」の手順で選択できます。

電源スイッチを押して実行される電源の状態を変更する場合は、次の手順で行います。

以上で設定は完了です。

タイマ、LANからのアクセス(WoL)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力やハードディスク(またはSSD)へのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、スリープ状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

| 電源プランの名称 | ディスプレイの電源を切る | ハードディスクの電源を切る | スリープ状態にする | 休止状態にする |

|---|---|---|---|---|

| 標準 | 約10分 | 約10分 | 約25分 | なし |

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

Windowsには、一定時間本機を使用していない場合などに電源の状態を変更し、消費電力を抑えるように設定できる電源管理機能があります。

また、Windowsの電源管理機能に加え、本機には次の省電力機能があります。

また、お使いのモデルによっては次の機能があります。

本機では、2つの省電力設定から利用シーンにあわせて、最適な設定に切り替えることができます。

工場出荷時の設定では、ECOモード機能で切り替えることのできるモードには次の2つがあり、「標準」が選択された状態になっています。

| モード | 通知領域のアイコンおよび色 | 説明 |

|---|---|---|

| 標準 |

|

本機の速度を優先させる設定ですが、操作がない状態で一定の時間が経過した場合、スリープ状態に移行します。電源プランは「標準」が割り当てられています。 |

| ECO |

|

電力をもっとも節約する設定で、標準よりも早い時間でスリープ状態に移行します。電源プランは「ECO」が割り当てられています。 |

タスク バーに表示されるアイコンをクリックして、モードを切り替えます。

現在のモードを示すアイコン(例:![]() )が表示されます。

)が表示されます。

選択できるモードが表示されます。

選択したモードに切り替わります。

ホットキーを設定して、キーボードから簡単にモードの切り替えを行うことができます。

設定されているモードが表示され、以後、設定したホットキーを押すごとに、モードが切り替わります。

モードの切り替えに使用するホットキーを1つ設定できます。

工場出荷時の状態では、ホットキーは設定されていません。ホットキーの設定は、次の手順で行います。

以上で設定は完了です。

ECOモード機能で切り替える各モードの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

以上で設定は完了です。

電源プランを自動的に切り替える期間と時間帯の設定ができます。

設定した時間帯に応じて、本機の電源プランを変更し、消費電力を抑えることができます。

「ECOモ-ド設定ツ-ル(自動切り替え設定)」画面が表示されます。

設定可能な項目は次の通りです。

| 項目 | 説明 | |

|---|---|---|

| 時間帯により切り替える | チェックを付けると、時間帯に応じて、電源プランを切り替えます。 | |

| 使用期間 | 電源プランの自動切り替えを使用する期間の開始日、終了日を設定します。 それぞれの欄の さらに、各モードに時間帯を設定して電源プランの自動切り替えを実行します。 設定した時間帯は、使用できる電源プランが制限されます。 |

|

以上で設定は完了です。

Intel SpeedStep® テクノロジーに対応したCPUが搭載されているモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

Intel SpeedStep® テクノロジーへの対応については、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

設定を変更する場合は、「電源プランの設定の変更」の手順3で「詳細な電源設定の変更」をクリックし、表示される画面の「プロセッサの電源管理」の各項目で設定を行います。

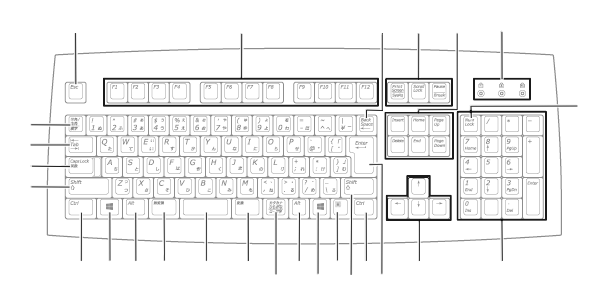

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキー ロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示されないことや、有効にならないことがあります。

電源が入った状態でUSBキーボードを抜き差しする場合、USBキーボードの取り外しや取り付けを、本機が認識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USBキーボードを正しく接続した後に、マウスを使用してWindowsを再起動してください。Windowsを再起動できない場合、電源スイッチを5秒以上押し続けて強制的に電源を切り、5秒以上待ってから、もう一度電源を入れてください。

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェアによって異なります。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(12)

(11)

(17)

(9)

(10)

(18)

(19)

(20)

(22)

(21)

|

| 番号 | マニュアルでの表記 | 名称 |

|---|---|---|

| (1) | 【Esc】 | エスケープキー |

| (2) | 【F1】~【F12】 | ファンクションキー |

| (3) | 【Back Space】 | バックスペースキー |

| (4) | 【Print Screen】 【Scroll Lock】 【Pause/Break】 |

プリントスクリーンキー スクロールロックキー ポーズ/ブレークキー |

| (5) | 【Insert】 【Delete】 【Home】 【End】 【Page Up】 【Page Down】 |

インサートキー デリートキー ホームキー エンドキー ページアップキー ページダウンキー |

| (6) | 【半角/全角】 | 半角/全角キー |

| (7) | 【Tab】 | タブキー |

| (8) | 【Caps Lock】 | キャップスロックキー |

| (9) | 【Shift】 | シフトキー |

| (10) | 【Ctrl】 | コントロールキー |

| (11) | 【 |

Windowsキー |

| (12) | 【Alt】 | オルトキー |

| (13) | 【無変換】 | 無変換キー |

| (14) | スペースキー | スペースキー |

| (15) | 【変換】 | 変換キー |

| (16) | 【カタカナ ひらがな】 | かなキー |

| (17) | 【 |

アプリケーションキー |

| (18) | 【Enter】 | エンターキー |

| (19) | 【↑】【↓】【→】【←】 | カーソルキー |

| (20) | - | テンキー |

| (21) | 【Num Lock】 | ニューメリックロックキー |

| (22) | 【 【 【 |

ニューメリックロックキーランプ キャップスロックキーランプ スクロールロックキーランプ |

本機は、工場出荷時、日本語入力システムとしてMicrosoft IMEが設定されています。

工場出荷時の状態で日本語入力のオン/オフを切り替えるには【半角/全角】または【Caps Lock】を押してください。

また、入力を行う際の操作方法については、Microsoft IMEのヘルプをご覧ください。

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。

本機では、USB接続のマウスが添付されています。

| USBレーザーマウス | USB光センサーマウス |

スクロールホイール

左ボタン

右ボタン

|

スクロールホイール

左ボタン

右ボタン

|

液晶ディスプレイで、文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。

詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

本機のグラフィックアクセラレータでサポートする解像度と表示色について説明します。実際に表示できる解像度と表示色は接続するディスプレイにより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、次の表をご覧ください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

| 解像度 (ドット) |

表示色 | 水平走査周波数[kHz] | 垂直走査周波数[Hz] | LCD-AS172M-C | |

|---|---|---|---|---|---|

| デジタル接続 | アナログ接続 | ||||

| 800×600 | 65,536色 1,677万色※ |

37.9 | 60 | ○ | ○ |

| 46.9 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,024×768 | 65,536色 1,677万色※ |

48.4 | 60 | ○ | ○ |

| 60 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,280×1,024 | 65,536色 1,677万色※ |

64.0 | 60 | ○ | ○ |

| 80.0 | 75 | ○ | ○ | ||

| 解像度 (ドット) |

表示色 | 水平走査周波数[kHz] | 垂直走査周波数[Hz] | LCD-AS193Mi-C | |

|---|---|---|---|---|---|

| デジタル接続 | アナログ接続 | ||||

| 800×600 | 65,536色 1,677万色※ |

37.9 | 60 | ○ | ○ |

| 46.9 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,024×768 | 65,536色 1,677万色※ |

48.4 | 60 | ○ | ○ |

| 60 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,280×1,024 | 65,536色 1,677万色※ |

64.0 | 60 | ○ | ○ |

| 80.0 | 75 | ○ | ○ | ||

| 解像度 (ドット) |

表示色 | 水平走査周波数[kHz] | 垂直走査周波数[Hz] | LCD-AS203WMi-C | |

|---|---|---|---|---|---|

| デジタル接続 | アナログ接続 | ||||

| 800×600 | 65,536色 1,677万色※2 |

37.9 | 60 | ○ | ○ |

| 46.9 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,024×768※1 | 65,536色 1,677万色※2 |

48.4 | 60 | ○ | ○ |

| 60 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,600×900 | 65,536色 1,677万色※2 |

60 | 60 | ○ | ○ |

| 解像度 (ドット) |

表示色 | 水平走査周波数[kHz] | 垂直走査周波数[Hz] | LCD-AS232WM-C | |

|---|---|---|---|---|---|

| デジタル接続 | アナログ接続 | ||||

| 800×600 | 65,536色 1,677万色※2 |

37.9 | 60 | ○ | ○ |

| 46.9 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,024×768※1 | 65,536色 1,677万色※2 |

48.4 | 60 | ○ | ○ |

| 60 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,280×1,024 | 65,536色 1,677万色※2 |

64.0 | 60 | ○ | ○ |

| 80.0 | 75 | ○ | ○ | ||

| 1,920×1,080 | 65,536色 1,677万色 |

67.5 | 60 | ○ | ○ |

| 解像度 (ドット) |

表示色 | 水平走査周波数[kHz] | 垂直走査周波数[Hz] | アナログディスプレイ※1 | デジタルディスプレイ※1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 800×600 | 65,536色 1,677万色 |

37.9 | 60 | ○ | ○ |

| 46.9 | 75 | ○ | × | ||

| 53.7 | 85 | ○ | × | ||

| 1,024×768 | 65,536色 1,677万色 |

48.4 | 60 | ○ | ○ |

| 60.0 | 75 | ○ | × | ||

| 68.7 | 85 | ○ | × | ||

| 1,280×1,024 | 65,536色 1,677万色 |

64.0 | 60 | ○ | ○ |

| 80.0 | 75 | ○ | × | ||

| 91.1 | 85 | ○ | × | ||

| 1,440×900 | 65,536色 1,677万色 |

55.9 | 60 | ○ | ○ |

| 70.6 | 75 | ○ | × | ||

| 80.4 | 85 | ○ | × | ||

| 1,600×900 | 65,536色 1,677万色 |

60.0 | 60 | ○ | ○ |

| 1,600×1,200※2 | 65,536色 1,677万色 |

75.0 | 60 | ○ | ○ |

| 1,680×1,050 | 65,536色 1,677万色 |

65.3 | 60 | ○ | ○ |

| 1,920×1,080 | 65,536色 1,677万色 |

67.5 | 60 | ○ | ○ |

本機では、2台のディスプレイを接続して、同時に同じ画面を表示できるクローンモード機能や両方の画面を1つのディスプレイとして使用できるデュアルディスプレイ機能を利用できます。

本機にディスプレイを接続する場合は、「表示できる解像度と表示色」をご覧になり、適合するディスプレイを使用してください。

1台目のディスプレイが接続しているインターフェイスによって、接続するコネクタが異なります。

本機のアナログRGBコネクタ(![]() )に接続してください。

)に接続してください。

添付のDisplayPort-DVI-D変換アダプタを使用し、本機のDisplayPortコネクタ(![]() )に接続してください。

)に接続してください。

本機では、2台のディスプレイを接続して、表示するディスプレイを切り替えたり、クローンモードやデュアルディスプレイモードから1つのディスプレイの表示に戻すことができます。

設定の保存を確認するメッセージが表示されます。

以上で表示するディスプレイの切り替え、または、表示モードを1つのディスプレイに戻す設定は完了です。

本機では、2台のディスプレイを接続したときに、同時に同じ画面を表示できるクローンモード機能が利用できます。2台のディスプレイに同じ画面を表示できるので、プレゼンテーションをするときなどに便利です。

設定の保存を確認するメッセージが表示されます。

以上でクローンモード設定は完了です。

クローンモード機能を終了する場合は「表示するディスプレイの切り替え、または、表示モードを1つのディスプレイに戻す」を参照してください。

本機では、2台のディスプレイを接続して同時に使用できるデュアルディスプレイ機能が利用できます。

デュアルディスプレイモードへの変更は、次の手順で行ってください。

デュアルディスプレイ機能を使うには、本機の電源を入れる前に、あらかじめ本機にディスプレイを接続してください。

設定の保存を確認するメッセージが表示されます。

以上でデュアルディスプレイモード設定は完了です。

デュアルディスプレイ機能を終了する場合は「表示するディスプレイの切り替え、または、表示モードを1つのディスプレイに戻す」を参照してください。

本機は、VESA(Video Electronics Standards Association)で定義されているディスプレイの省電力モード(DPMS:Display Power Management Signaling)に対応しています。

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続くと、約10分でディスプレイの電源を切るように設定されています。

Intel® WiDi(インテル® ワイヤレス・ディスプレイ)は、Intel® WiDi用アダプターを取り付けた外部ディスプレイやテレビに、無線LAN機能を利用して接続し、本機の画面を表示する機能です。

Intel® WiDiを使用するには、別売のIntel® WiDi用アダプターが必要です。

また、表示先の外部ディスプレイやテレビには、HDMI入力端子またはコンポジット映像・音声入力端子が搭載され、Intel® WiDi用アダプターが取り付け可能であることが必要です。

Intel® WiDiのインストールは次の手順で行います。

D:\WiDi\Setup.exe

同意されない場合は、Intel(R) WiDiをインストールできません。

インストールが始まります。

以上でIntel® WiDiのインストールは完了です。

Intel® WiDiのアンインストールは次の手順で行います。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でIntel® WiDiのアンインストールは終了です。

Intel® WiDiで外部ディスプレイやテレビに接続するには、次の手順で行います。

初めて接続するアダプターの場合は、手順5に進んでください。

接続したことのあるアダプターの場合、以上で接続は完了です。

接続が完了し、外部ディスプレイやテレビに本機の画面が表示されます。

現在とアップデート後のファームウェアのバージョンが表示されます。

ファームウェアのアップデートが開始します。

Intel® WiDi用アダプターが再起動します。

アダプターの再起動が完了してから、接続の手順をやり直してください。

外部ディスプレイやテレビの解像度を変更する場合は、次の手順で行います。

「ディスプレイ表示の変更」画面が表示されます。

「表示画面を複製する」に設定した場合、選択可能な解像度が制限されます。

確認のメッセージが表示されます。

設定が変更されます。

「元に戻す」ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

「推奨」と表示されている解像度に設定してご利用ください。

確認のメッセージが表示されます。

設定が変更されます。

「元に戻す」ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

以上で設定は完了です。

外部ディスプレイやテレビとの接続を切断するには、次の手順で行います。

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用してください。

本機に標準で搭載されているハードディスクは、S.M.A.R.T.(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応しているため、ハードディスクの異常を検出し、ハードディスクの故障が予見された場合は警告をします。

SSDは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用してください。

本機に標準で搭載されているSSDは、S.M.A.R.T.(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応しているため、SSDの異常を検出し、SSDの故障が予見された場合は警告をします。

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、光学ドライブの有効/無効を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceLockで、光学ドライブに対し、読み込みや書き込みを制御することができます。

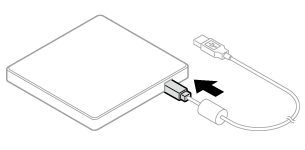

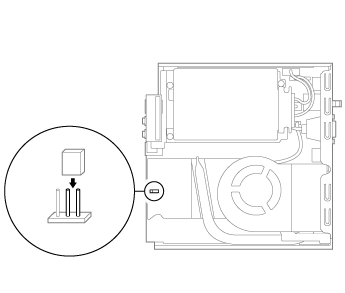

外付け光学ドライブを選択した場合に添付される光学ドライブをお使いになるには、次の手順で本機に接続してください。

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

プラグの向きに注意して差し込んでください。

アクセスランプ

ディスクアクセス中は点灯します。 イジェクトボタン

セットしたディスクを取り出すためのボタンです。 非常時ディスク取り出し穴

非常時に、ディスクトレイを手動で引き出すために使用します。 |

お使いのモデルにより、光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

本機の光学ドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

また、本機でDVDを再生するには、添付の「CyberLink PowerDVD」を使用してください。

本機でDVD、CDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してください。

DVDスーパーマルチドライブモデルで、DVD、CDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「Roxio Creator LJB」を使用してください。

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。

Windowsの「音量ミキサ―」で音量を調節することができます。

「音量ミキサ―」が表示されます。

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。

「Realtek HD オーディオマネージャ」でマイクの設定を行うことができます。マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズ抑制やエコーの軽減機能の設定などが行えます。マイクの設定は、次の手順で行ってください。

「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。

以上でマイクの設定は完了です。

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

本機のLAN機能や無線LAN機能を使用して、安全にネットワークに接続するために、次の対策を行うことを強くおすすめします。

コンピュータウイルスから本機を守るために、セキュリティ対策アプリケーションをインストールすることをおすすめします。

本機を利用する環境で、使用するセキュリティ対策アプリケーションが定められている場合は、そのアプリケーションを使用してください。

また、本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーションとしてマカフィー リブセーフが添付されています。

コンピュータウイルスによっては、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されています。このようなコンピュータウイルスから本機を守るためにファイアウォール(パーソナルファイアウォール)を利用することをおすすめします。

本機を利用する環境で、ファイアウォールの利用についての規則などがある場合は、そちらの規則に従ってください。

また、本機にインストールされているOSでは、標準で「Windows ファイアウォール」機能が有効になっています。「Windows ファイアウォール」について、詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

最新かつ重要なセキュリティに関する更新プログラムが提供されています。

Windowsを最新の状態に保つため、ネットワークに接続後、定期的にWindows® Update、またはMicrosoft® Updateを実施してください。

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理されているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。次のコマンドを入力することで、LANのユニバーサル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter】を押してください。

| コマンド | 確認方法 |

|---|---|

| net config workstation | アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーション)」という項目の( )内に表示されます。 |

| ipconfig /all | アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。 |

本機には、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(ギガビットイーサネット)対応のLAN機能が搭載されています。

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などが必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、当社製品を使用してください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LANケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタを増やす必要があります。LANケーブルの接続は次の手順で行います。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマニュアルをご覧ください。

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。

をクリック

をクリック 以上でネットワーク接続のセットアップは完了です。

続いて、コンピュータ名などの設定を行います。

接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコンピュータ名を設定します。

確認のメッセージが表示されます。

本機が再起動します。

以上でLANの設定は完了です。

本機におけるLANによるリモートパワーオン(WoL(Wake on LAN))機能(以降、WoL)は次の通りです。

WoLを使うように本機を設定している場合、本機の電源が切れているときも、LANアダプタには通電されています。

管理者のパソコンから本機にパワーオンを指示する特殊なパケット(Magic Packet)を送信し、そのパケットを本機の専用コントローラが受信するとパワーオン動作を開始します。

これにより、管理者のパソコンが離れた場所にあっても、LANで接続された本機の電源を入れたり、スリープ状態や休止状態からの復帰をさせることができます。

電源が切れている状態からのWoLを利用するには、次の設定を行ってください。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

をクリック

をクリック 以上で設定は完了です。

電源の切れている状態からのWoLを利用する設定を解除する場合は、次の手順で設定を行ってください。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

以上で設定は完了です。

をクリック

をクリック  をクリック

をクリック以上で設定は完了です。

スリープ状態または休止状態からWoLを利用する設定を解除する場合は、次の手順で設定を行ってください。

をクリック

をクリック  をクリック

をクリック以上で設定は完了です。

ネットワークから起動して管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定を行ってください。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上でネットワークブートを使用するための設定は完了です。

無線LAN機能を使用することで、次のようなことができます。

本機と無線LANに対応した別売の周辺機器を使用すると、ケーブルで接続せずにLANを利用できます。例えば、無線LANに対応したルータやターミナルアダプタなどを利用してインターネットに接続できます。

本機と無線LANに対応した他のコンピュータとの間で、ケーブル接続やメモリーカードなどの媒体を使用せずに、ファイルのコピーなどが行えます。

本製品と接続できる無線LAN対応製品には、無線LAN内蔵コンピュータ、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Alliance による「Wi-Fi®」認定を取得している、同じ規格の製品をご購入されることをおすすめします。

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

本機のLAN機能や無線LAN機能を使用して、安全にネットワークに接続するために、次の対策を行うことを強くおすすめします。

コンピュータウイルスから本機を守るために、セキュリティ対策アプリケーションをインストールすることをおすすめします。

本機を利用する環境で、使用するセキュリティ対策アプリケーションが定められている場合は、そのアプリケーションを使用してください。

また、本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーションとしてマカフィー リブセーフが添付されています。

コンピュータウイルスによっては、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されています。このようなコンピュータウイルスから本機を守るためにファイアウォール(パーソナルファイアウォール)を利用することをおすすめします。

本機を利用する環境で、ファイアウォールの利用についての規則などがある場合は、そちらの規則に従ってください。

また、本機にインストールされているOSでは、標準で「Windows ファイアウォール」機能が有効になっています。「Windows ファイアウォール」について、詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

最新かつ重要なセキュリティに関する更新プログラムが提供されています。

Windowsを最新の状態に保つため、ネットワークに接続後、定期的にWindows® Update、またはMicrosoft® Updateを実施してください。

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピュータ等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している通信機器間の無線LAN通信データを暗号化できるので、通信の盗聴や、関係のないコンピュータや機器からの接続を防ぐことができます。WEP機能には64bitWEP対応、128bitWEP対応、152bitWEP対応のものがあり、本機の無線LAN機能は、64bitWEPと128bitWEPに対応しています。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol)規格によるユーザー認証、WEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号化方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)やAES(Advanced Encryption Standard)を使用することで、より高度なセキュリティ設定が行えます。

無線LAN機能のオン/オフを切り替えるには、次の方法があります。

Windows標準の無線LAN機能を使って、無線LAN機能のオン/オフを切り替えることができます。

「自動」になっていない場合は、![]() をクリックして「自動」を選択してください。

をクリックして「自動」を選択してください。

接続する機器によって、設定手順が異なります。お使いの環境にあわせて設定を行ってください。

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

これで設定は完了です。

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

ワイヤレス ネットワークの情報を入力する画面が表示されます。

これで設定は完了です。

手順7で「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けなかった場合は、「設定済みの接続先に接続する」をご覧になり、手動で接続を行ってください。

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

ワイヤレス ネットワークの情報を入力する画面が表示されます。

接続設定が保存され、アドホック接続待ちの状態になります。

設定済みのアドホック接続を接続待ちの状態にする場合は次の手順で行います。

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

以上で設定は完了です。

セキュリティと暗号化の方式は、無線LANアクセスポイントや接続する機器同士で設定をあわせる必要があります。

本機の無線LAN機能で設定できる、セキュリティと暗号化の方式は次の通りです。

| セキュリティの種類 | 暗号化の種類 |

|---|---|

| 認証なし (オープン システム) | なし、WEP |

| 共有キー | WEP |

| WPA2 - パーソナル | TKIP、AES |

| WPA - パーソナル | |

| WPA2 - エンタープライズ | |

| WPA - エンタープライズ | |

| 802.1X | WEP |

| セキュリティの種類 | 暗号化の種類 |

|---|---|

| 認証なし (オープン システム) | なし、WEP |

| WPA2 - パーソナル | AES |

データの暗号化を行う場合、ネットワーク セキュリティ キーを設定します。

ネットワーク セキュリティ キーは、通信を行う無線LANアクセスポイントや相手のコンピュータと同じ設定にします。

暗号化の方式と、ネットワーク セキュリティ キーとして使用できる文字種と文字数は以下の通りです。

| 入力形式 | 長さ | キーに使用する文字 | 説明 |

|---|---|---|---|

| ASCIIテキスト | 64bit | 半角英数字で5文字 | 相手の機器が64bit暗号キーに対応している場合に使えます。64bitのうち40bitをユーザーが指定し、24bitはシステムが設定します。 |

| 16進数 | 16進数(0~9、A~Fの半角英数字)で10文字 | ||

| ASCIIテキスト | 128bit | 半角英数字で13文字 | 相手の機器が128bit暗号キーに対応している場合に使えます。128bitのうち104bitをユーザーが指定し、24bitはシステムが設定します。 |

| 16進数 | 16進数(0~9、A~Fの半角英数字)で26文字 |

| 入力形式 | キーに使用する文字 |

|---|---|

| ASCIIテキスト | 半角英数字で8文字以上63文字以下 |

| 16進数 | 16進数(0~9、A~Fの半角英数字)で64文字 |

設定済みの接続先に接続するには、次の手順で行います。

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

以上で接続は完了です。

接続中のネットワーク接続を切断するには、次の手順で行います。

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

以上で切断は完了です。

接続の状態を確認するには、次の手順で行います。

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

接続先の詳細な情報が表示されます。

PROSet/Wirelessのインストールは次の手順で行います。

D:\APP\Setup.exe

同意されない場合は、PROSet/Wirelessをインストールできません。

インストールが始まります。

以上でPROSet/Wirelessのインストールは終了です。

ここでは無線LANに関する用語について説明します。無線LANの設定をするときにご覧になると便利です。

| 用語 | 説明 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| AES | Advanced Encryption Standardの略。 米国政府内での情報処理用に採用された「次世代標準暗号化方式」のこと。規定の基準(暗号強度、処理速度など)を満足しており、その仕様も公開されていることから、広い分野での利用が行われている。IEEE802.11iの暗号化方式の1つに採用されている。 |

|||||||||||||

| ANYプローブ応答禁止 | SSIDの問い合わせを拒否する設定。 | |||||||||||||

| ANY接続拒否 | SSIDを「ANY」にセットした無線LAN端末もしくはSSIDに任意の文字列を入れた端末からの接続を拒否する設定。 | |||||||||||||

| EAP | Extensible Authentication Protocolの略。 任意の認証機能を用いるための仕様。ダイヤルアップで用いられるPPP(Point-to-Point Protocol)の拡張として開発された。 ユーザー名・パスワード以外にもスマートカード(ICカード)やデジタル証明書などさまざまな認証方式をサポートできる。EAP-TLS、EAP-TTLSなどがある。 |

|||||||||||||

| EAP-TLS | Transport Layer Security の略。 EAP方式の認証プロトコルの1つで、利用にはクライアント証明書とサーバ証明書が必要となる。 |

|||||||||||||

| EAP-TTLS | Tunneled Transport Layer Security の略。 EAP方式の認証プロトコルの1つで、EAP-TLSとは異なり、クライアント証明書は必要とせず、代わりにユーザー名・パスワードが用いられる。 |

|||||||||||||

| IEEE802.11a | IEEEが標準化した5GHz帯の電波を使い最大54Mbpsの転送速度の無線LANの物理層の規格。 | |||||||||||||

| IEEE802.11b | IEEEが標準化した2.4GHz帯の電波を使い最大11Mbpsの転送速度の無線LANの物理層の規格。 | |||||||||||||

| IEEE802.11g | IEEEが標準化した2.4GHz帯の電波を使い最大54Mbpsの転送速度の無線LANの物理層の規格。 | |||||||||||||

| IEEE802.11i | IEEEが標準化を進めている「無線LAN用セキュリティ規格」認証方式や暗号化方式、暗号化キーの取り扱いなどについて規定している。 | |||||||||||||

| IEEE802.11n | IEEEが標準化した2.4GHz、5GHz帯のいずれかの電波を使い最大600Mbps(理論値)の転送速度の無線LANの物理層の規格。 | |||||||||||||

| IEEE802.11ac | IEEEが標準化した5GHz帯の電波を使い最大6.93Gbps(理論値)の転送速度の無線LANの物理層の規格。 | |||||||||||||

| IEEE802.1X | 無線LAN上で認証と動的なキーの生成と配送を行う仕組み。 IEEE標準。有線LANでポートアクセス管理を行うためにも用いられる。EAPとRADIUSを用いる。 |

|||||||||||||

| MACアドレスフィルタリング | 無線LAN端末固有のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに設定することで、無線LAN端末を無線LANアクセスポイントに接続するか否かを制御するセキュリティ方式。 | |||||||||||||

| PSK | Pre-Shared Keyの略。 暗号化キーを生成するために用いられる共有(秘密)鍵のこと。この鍵を用いて直接暗号化を行うものではなく、暗号鍵を生成するためのものであることから“事前共有鍵”と呼ばれる。PSKとは、事前共有鍵を用いる認証方式を表す場合がある。 |

|||||||||||||

| RADIUS | Remote Authentication Dial-in User Serviceの略。 ネットワークアクセス全般に対する認証、アクセス承認、課金管理を行うプロトコル。 |

|||||||||||||

| SSID | Service Set Identifierの略。 無線LANを構成する無線LANアクセスポイントと端末に付けられた識別子のこと。無線LANをグループ化するために用いられる。 無線LANアクセスポイントと端末に同じSSIDが設定されていないと通信できない。無線LANアクセスポイントを中心とした1つのグループであるBSS(Basic Service Set)が、802.11による無線LANのインフラストラクチャ通信の最小単位となるが、複数の無線LANアクセスポイントにまたがった際のローミングを考慮し、BSSを複数束ねたESS(Extended Service Set)が定義されている。 このため、SSIDはESSIDと呼ばれることもある。 無線LAN接続ツールによっては、ネットワーク名と記載している場合もある。 |

|||||||||||||

| SSIDの隠ぺい | SSIDを無線LANアクセスポイントにより定期的に送信されるビーコン中に含まないように設定すること。 | |||||||||||||

| TKIP | Temporal Key Integrity Protocol の略。 暗号化方式の一種で、WPAの暗号化方式として採用されている。 PSKと呼ばれる“事前共有鍵”を元に暗号化キーを一定のデータ量また時間ごとに生成し、暗号化を行う。 |

|||||||||||||

| WEPキー | WEP暗号化方式で用いられる“暗号化キー”のこと。種類は共有(秘密)鍵である。 | |||||||||||||

| WPA | ① Wi-Fi Protected Accessの略。 Wi-Fi Alliance が規格化した、新しいセキュリティ規格のこと。 WEP方式よりセキュリティ強度が強化されている。暗号化方式と認証プロトコルにより、以下の4つに分類できる。

※WPA仕様書では、暗号プロトコル「AES」は必須ではないため、WPAをサポートしていても、AESをサポートしていない場合がある。 ② WPAにて認証に外部サーバを用いる方式を表す。上記表内の(2)または(4)の方式。 |

|||||||||||||

| WPA - パーソナル | WPAにて認証に外部サーバも用いない方式を表す。上記表内の(1)または(3)の方式。 | |||||||||||||

| アドホック(ad hoc)通信 | 無線LANアクセスポイントを使わず、無線LAN端末同士で通信を行うモードの通信。 | |||||||||||||

| 暗号化キー | 暗号化を行う鍵のことで、暗号化方式により、公開鍵と共有(秘密)鍵の2種類ある。 | |||||||||||||

| インフラストラクチャ通信 | 無線LAN端末と無線LANアクセスポイントを利用した形態の通信。 | |||||||||||||

| オープンシステム認証 | 無線LANの認証方式の1つ。無線LAN端末からは資格情報なしに無線LANアクセスポイントに認証依頼を行い、無線LANアクセスポイントは依頼された認証をそのまま受け入れる。そのため、ネットワークキーによる認証は行われていない(サーバ認証とは別)。 | |||||||||||||

| キーインデックス | WEP暗号化方式では、仕様上4つのWEPキーを切り替えることができる。WEP暗号化方式では、無線LANアクセスポイントと無線LAN端末の両方のキーインデックスを同じにしなければいけない。製品によってはキーインデックスの値が「0~3」のものと「1~4」のものがあり、設定に注意しなければならない。 | |||||||||||||

| キー更新間隔 | 暗号化キーを生成するデータ量間隔または時間間隔のこと。 | |||||||||||||

| 共有キー認証 | 無線LANの認証方式の1つ。無線LANアクセスポイントと端末はネットワークキーを用いたチャレンジレスポンス認証を行う。 | |||||||||||||

| ネットワークキー | 共有キー認証の「“認証キー”」と暗号化機能の「“暗号化キー”または“PSK”」の両方に用いられる“キー”のこと。 | |||||||||||||

| ネットワーク認証 | 無線LANの認証方式の総称。オープンシステム認証、共有キー認証、WPA、WPA - パーソナル、WPA2、WPA2 - パーソナルなどがある。 | |||||||||||||

| 無線LANアクセスポイント | ネットワークに無線LAN端末を接続する機器であり、一般的には有線LANのHUBに相当する機能を持つ。 | |||||||||||||

| 本体側コネクタ | |||

|---|---|---|---|

| USBコネクタ( |

USBコネクタ(USB 3.0対応)( |

||

| 取り付ける機器 | USB 1.1対応機器 | USB 1.1(12Mbps※1) | |

| USB 2.0対応機器 | USB 2.0※2(480Mbps※1) | ||

| USB 3.0対応機器 | USB 2.0※2(480Mbps※1) | USB 3.0※3(5Gbps※1) | |

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有効/無効を設定して、USB機器の使用を制限することができます。

また、添付のDeviceLockでも、取り付けているUSB機器単位で読み込みや書き込みを制限することができます。

機器によっては、使用するためにドライバやアプリケーションのインストール、設定の変更などが必要になる場合があります。

USB機器に添付のマニュアルなどをご覧になり、必要な準備を行ってください。

プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

取り付けたUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、取り付けた後で別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

このアイコンが表示されていない場合は手順3に進んでください。

安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されます。

表示された「×××××の取り出し」に取り外したいUSB機器がない場合は手順3に進んでください。

以上でUSB機器の取り外しは完了です。

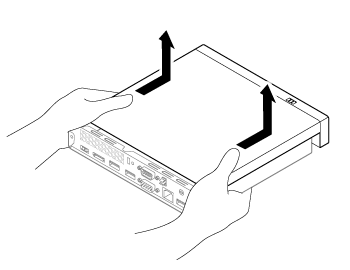

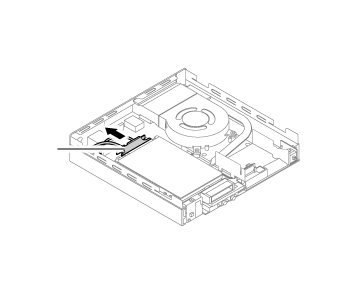

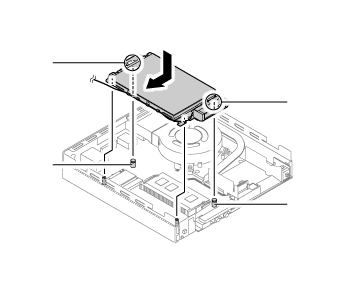

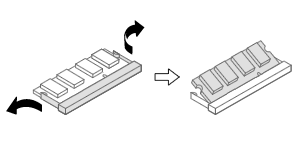

メモリなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を行います。

横置きにしている場合は、手順5へ進んでください。

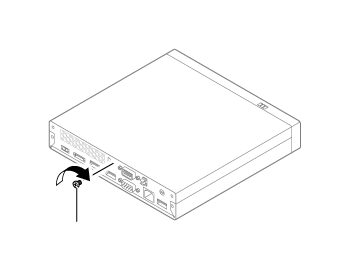

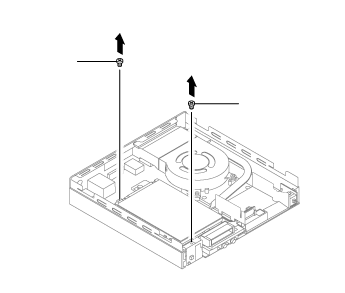

ネジ

|

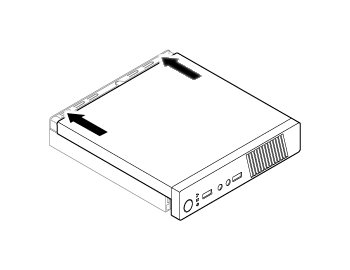

ルーフカバーを閉じるときは、次のように作業すると閉じやすくなっています。

|

ネジ

|

横置きで使用する場合は、手順4へ進んでください。

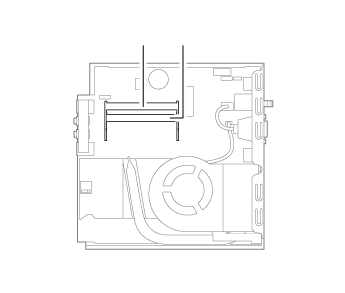

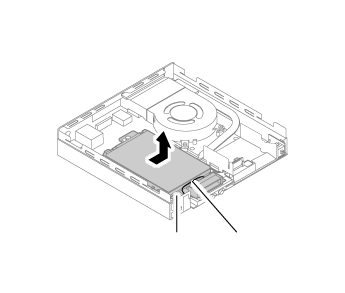

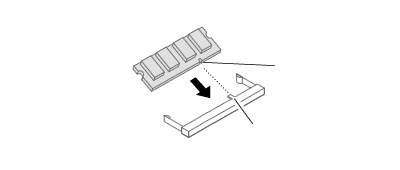

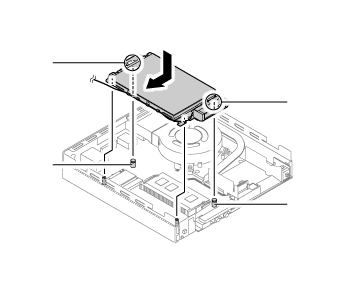

本機にメモリを取り付ける前に、取り付けられるメモリ、取り付け順序、スロットの位置を確認します。

本機にはメモリスロットが2つあり、最大16GBの搭載が可能です。

本機には、メモリを1枚単位で、最大8GB×2(枚)の16GBまで取り付けられます。

取り付け可能なメモリの情報は、NECの「ビジネスPC」サイト(http://jpn.nec.com/bpc/)から次の手順で確認してください。

SO-DIMM1

SO-DIMM2

|

SO-DIMM1、SO-DIMM2の順番に取り付けてください。

| 合計容量 | SO-DIMM1 | SO-DIMM2 |

|---|---|---|

| 2GB(2,048MB) | 2GB(2,048MB) | - |

| 4GB(4,096MB) | 4GB(4,096MB) | - |

| 8GB(8,192MB) | 4GB(4,096MB) | 4GB(4,096MB) |

コネクタ

|

ネジ

ネジ

|

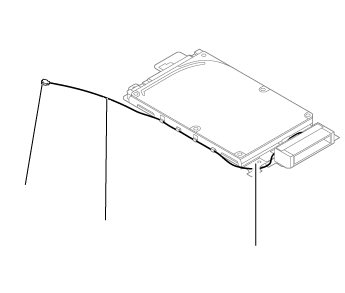

HDDブラケット

無線LANアンテナ

|

端子

無線LANアンテナケーブル

HDDブラケット

|

切り欠き

突起部

実物は図と多少異なる場合があります。

|

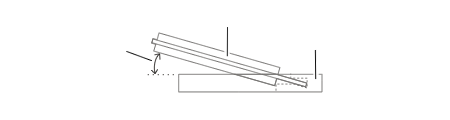

メモリ

本体のコネクタ

約30度

イメージ図(横から見たところ)

|

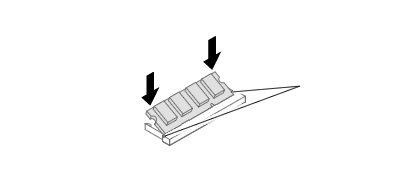

メモリを倒し込むとき、この部分が左右に開き、メモリがロックされると元の位置に戻ります。

実物は図と多少異なる場合があります。

|

両方がロックされていることを確認してください。

|

穴

突起

穴

突起

|

以上でメモリの取り付けは完了です。

メモリが図のように起き上がります。

実物は図と多少異なる場合があります。

|

穴

突起

穴

突起

|

以上でメモリの取り外しは完了です。

メモリの取り付け/取り外しが正しく行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

「システム」欄の「実装メモリ(RAM)」に表示されている「***GB」が総メモリ容量です。

メモリ容量が正しくない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。

Bluetooth(ワイヤレステクノロジー)機能は、Bluetoothワイヤレステクノロジーが搭載された機器とデータ通信を行うBluetooth Special Interest Group(SIG)が策定した世界標準の通信規格です。

次のような、Bluetooth機器とワイヤレスで接続することができます。

など

最大で7台のBluetooth機器を同時に接続できます。

本機のBluetooth機能は、Ver.1.1以降でVer.4.0までのいずれかの規格に対応した機器(マウスやキーボードなど)と接続できます。ただし、接続する機器が、Bluetoothプロファイルに対応している必要があります。また、使用する機器やソフトによっては接続できないことがあります。機器をご購入する前に製造元や販売店に確認してください。

対応しているBluetoothプロファイルについては、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

シンプルペアリング機能(Ver.2.1以降)に対応した機器と接続する場合は、パスキー(PINコード)を入力することなく機器同士をペアリングすることができます。

また、次の機能が強化されています。

本機は、相手の機器間と見通しで約10mの範囲まで通信できます。ただし、10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音とびが発生する場合があります。

実際の通信速度は、各通信モードの規格値の半分程度を目安にしてください。

Enhanced Data Rate(EDR)規格に対応した機器同士の最大通信速度は3Mbps(規格値)です。

前述のHSおよびEDRに対応していない機器の場合(Basic Rate:BR)は、最大通信速度(非同期)は1Mbps(規格値)です。

Bluetooth機能では、セキュリティを確保するため、機器ごとに割り振られた固有のIDで機器の識別をしています。さらにパスキー(PINコード)を設定して接続認証を行ったり、通信データを暗号化することで通信を傍受された場合にもデータの内容を守ることができます。また、通信中に使用する周波数帯域を接続単位ごとにランダムに変更しながら通信することで通信傍受されにくくなっています。

Bluetooth機器を接続するときは、機器に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。

「デバイスの追加」画面が表示され、Bluetooth機器が検索され一覧に表示されます。

必要に応じてBluetooth機能の設定を変更することができます。設定の変更は次の手順で行ってください。

「Bluetooth 設定」-「オプション」タブの詳細は、「Bluetooth デバイスの設定を変更します。」をクリックして表示される「Windows ヘルプとサポート」を参照ください。

「Bluetooth 設定」-「COM ポート」タブの詳細は、「Bluetooth デバイスの COMポートを選択します。」をクリックして表示される「Windows ヘルプとサポート」を参照ください。

Bluetooth機器間で一時的に小さなファイルを簡単にやりとりすることができます。

ファイルの送信は次の手順で行います。

送信先が見つからない場合は「更新」ボタンをクリックしてください。

受信側で受信を許可すると、「Bluetoothデバイスのファイル送信ウィザード」上でファイルの送信が開始されます。

「転送が完了しました。」と表示されれば送信終了です。

受信したファイルを確認することができます。

ファイルの受信に使用するフォルダは、工場出荷時の状態では、次のフォルダに設定されています。

接続先のデバイスのマニュアルを参照し、切断してください。

使用しないBluetooth機器の登録を削除する場合は、次の手順で行います。

Bluetooth機器の一覧が表示されます。

デバイス削除の確認画面が表示されます。

Bluetooth機能の状態については、タスク バーの通知領域の![]() をクリックして表示されるアイコンで確認できます。

をクリックして表示されるアイコンで確認できます。

| アイコン | Bluetooth機能の状態 |

|---|---|

| スタンバイ/動作中 | |

| アイコン無し | オフ |

Bluetooth機能のみをオフにしたい場合は、「デバイス マネージャー」でBluetooth機能を無効にしてください。

「デバイス マネージャー」でのBluetooth機能のオン/オフの切り替えは、次の手順で行います。

確認画面が表示されます。

本機には、機密データの漏えいや改ざんを防止したり、コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

アドミニストレータパスワード/パワーオンパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や設定、本機の使用を制限するためのパスワードです。

アドミニストレータパスワード/パワーオンパスワードを設定すると、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。

アドミニストレータパスワード/パワーオンパスワードを入力してBIOSセットアップユーティリティを起動しない限り、設定の変更ができません。

また、パワーオンパスワードを入力してBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定可能な項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

パワーオンパスワードを設定してください。

本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、本機を使用するにはアドミニストレータパスワードまたはパワーオンパスワードの入力が必要になります。

本機のハードディスク(またはSSD)にハードディスクパスワードを設定することで、本機のハードディスク(またはSSD)を本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワードの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏えいを防止できます。

また、本機はハードディスクパスワードを設定すると、起動時にハードディスクパスワードの入力が必要になり、本機の不正使用防止にもなります。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードの2つがあります。

管理者がハードディスク(またはSSD)の認証やハードディスクパスワードの設定変更を行うパスワードです。ハードディスクマスタパスワードを設定すると、ハードディスクユーザパスワードによるハードディスクパスワードの解除などが制限されます。本機の管理者と使用者が異なるとき、使用者が変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

使用者がハードディスク(またはSSD)の認証やハードディスクパスワードの設定変更を行うためのパスワードです。

本機では、BIOSセットアップユーティリティで、各種デバイスのI/O(データの入出力)を制限することができます。

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及ぼすアプリケーションのインストールを制限することができます。

本機では、次のデバイスのI/Oを制限することができます。

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15/PC-VP-WS16)を利用することで、本体を机などにつなぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワードの解除防止や本体のハードウェア構成変更の防止に効果的です。

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しないようにすることができます。

EFS(Encrypting File System)は、Windows 7 Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うためのアプリケーションとして「マカフィー リブセーフ」が添付されています。

DeviceLock Lite(以下、DeviceLock)は、各種周辺機器の使用を制限することができるアプリケーションです。

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他のパソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のようなマネジメント機能があります。

本機におけるLANによるリモートパワーオン(WoL(Wake on LAN))機能(以降、WoL)は次の通りです。

WoLを使うように本機を設定している場合、本機の電源が切れているときも、LANアダプタには通電されています。

管理者のパソコンから本機にパワーオンを指示する特殊なパケット(Magic Packet)を送信し、そのパケットを本機の専用コントローラが受信するとパワーオン動作を開始します。

これにより、管理者のパソコンが離れた場所にあっても、LANで接続された本機の電源を入れたり、スリープ状態や休止状態からの復帰をさせることができます。

電源が切れている状態からのWoLを利用するには、次の設定を行ってください。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

をクリック

をクリック 以上で設定は完了です。

電源の切れている状態からのWoLを利用する設定を解除する場合は、次の手順で設定を行ってください。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

以上で設定は完了です。

をクリック

をクリック  をクリック

をクリック以上で設定は完了です。

スリープ状態または休止状態からWoLを利用する設定を解除する場合は、次の手順で設定を行ってください。

をクリック

をクリック  をクリック

をクリック以上で設定は完了です。

ネットワークから起動して管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定を行ってください。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上でネットワークブートを使用するための設定は完了です。

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

確認の画面が表示されます。

中止したいときは【Esc】を押してください。

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

メニューが表示されます。

「Reset without saving?」と表示されます。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

メニューが表示されます。

「Attention!」と表示されます。

既に「Disabled」になっていた場合は「Attention!」が表示されませんので、手順6に進んでください。

Windows 7用の設定になります。

「Load default configration now? OS Optimized Defaults Disabled」と表示されます。

工場出荷時の設定値を読み込みます。

「Save configuration and exit」と表示されます。

設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

以上で設定は完了です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 | |

|---|---|---|---|

| System Summary | |||

| CPU Type | - | CPUタイプを表示します。 | |

| CPU Speed | - | CPU速度を表示します。※2 | |

| CPU Core Count | - | CPUコア数を表示します。 | |

| Installed Memory | - | 搭載されているシステムメモリ容量を表示します。 | |

| Memory Bus Speed | - | メモリバスの速度を表示します。 | |

| Active Video | - | 使用しているグラフィックコントローラを表示します。 | |

| Onboard Audio | - | 内蔵オーディオコントローラの状態を表示します。 | |

| Onboard Ethernet | - | 内蔵LANの状態を表示します。 | |

| System Fan | - | 本体内部を冷却するファンの動作状態を表示します。 | |

| SATA Drive 1 | - | 現在マザーボードのSATAインターフェイスに接続されているSATAデバイスを表示します。 | |

| System Time & Date | |||

| System Time (HH:MM:SS) | - | 現在の時刻を「時:分:秒」(24時間形式)で設定します。 | |

| System Date (MM/DD/YYYY) | - | 現在の日付を「月/日/年」(西暦)で設定します。 | |

| Machine Type and Model | - | 型番を表示します。 | |

| System Serial Number | - | 製造番号を表示します。 | |

| System UUID | - | UUID番号を表示します。 | |

| Ethernet MAC Address※1 | - | 内蔵LANのMACアドレスを表示します。 | |

| BIOS Revision Level | - | BIOSのバージョンを表示します。 | |

| Boot Block Revision Level | - | BIOSのBoot Blockのバージョンを表示します。 | |

| BIOS Date (MM/DD/YYYY) | - | BIOSの作成日を表示します。 | |

| Embedded Controller Version | - | ECのファームウエアバージョンを表示します。 | |

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Serial Port Setup※2 | - | シリアルポートの設定をします。 設定については「Serial Port Setup」をご覧ください。 |

| USB Setup | - | USBポートの設定をします。 設定については「USB Setup」をご覧ください。 |

| ATA Drive Setup | - | SATAドライブの設定をします。 設定については「ATA Drive Setup」をご覧ください。 |

| Video Setup | - | ビデオの設定をします。 設定については「Video Setup」をご覧ください。 |

| Audio Setup | - | オーディオの設定をします。 設定については「Audio Setup」をご覧ください。 |

| Network Setup | - | ネットワークの設定をします。 設定については「Network Setup」をご覧ください。 |

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Serial Port1 Address |

【3F8/IRQ4】 2F8/IRQ3 3E8/IRQ4 2E8/IRQ3 Disabled |

シリアルポートのI/OアドレスとIRQ割り当てを設定します。 「Disabled」に設定するとシリアルポートが使用出来なくなります。(I/O制限)。 |

| 設定項目 | 設定値 | 説明 | |

|---|---|---|---|

| USB Debug | Enabled 【Disabled】 |

USBによるデバッグ機能を設定します。 | |

| USB Support |

【Enabled】 Disabled |

USB機能の有効/無効を設定します(I/O制限)。 | |

| USB Legacy Support※1 |

【Enabled】 Disabled |

USB接続のキーボード、マウスおよびストレージデバイスのレガシーエミュレーションの有効/無効を設定します。 | |

| Front USB Ports※1 |

【Enabled】 Disabled |

本体前面のUSBポートの有効/無効を設定します(I/O制限)。 | |

| Rear USB Ports※1 |

【Enabled】 Disabled |

本体背面のUSBポートの有効/無効を設定します(I/O制限)。 | |

| USB Port 1※2 |

【Enabled】 Disabled |

本体前面のUSBポートの有効/無効を個別に設定します。 | |

| USB Port 2※2 |

【Enabled】 Disabled |

||

| USB Port 3※3 |

【Enabled】 Disabled |

本体背面のUSBポートの有効/無効を個別に設定します。 | |

| USB Port 4※3 |

【Enabled】 Disabled |

||

| USB Port 5※3 |

【Enabled】 Disabled |

||

| 設定項目 | 設定値 | 説明 | |

|---|---|---|---|

| SATA Controller |

【Enabled】 Disabled |

SATA機能の有効/無効を設定します。 | |

| SATA Drive 1※1 |

【Enabled】 Disabled |

ハードディスク(またはSSD)のSATAポートの有効/無効を設定します。 「Disabled」に設定するとハードディスクが使用できなくなります。 |

|

| Configure SATA as※1 | IDE 【AHCI】 |

SATAのモードを選択します。この項目の設定は変更しないでください。 | |

| Native Mode Operation |

【Enabled】 Disabled |

IDEモードの動作を選択します。 「Configure SATA as」が「IDE」に設定されている場合に表示されます。 |

|

| Hard Disk Pre-delay※1 | 3 Seconds 6 Seconds 9 Seconds 12 Seconds 15 Seconds 21 Seconds 30 Seconds 【Disabled】 |

電源をオンした時に、ハードディスクが安定して動作するまで時間がかかる場合に設定します。 BIOSによるチェック開始までの待ち時間を設定します。 |

|

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Select Active Video | 【IGD】 | 使用するグラフィックデバイスを指定します。

|

| Pre-Allocated Memory Size |

【32MB】 64MB 128MB 256MB 512MB 1024MB |

内蔵グラフィックスのプリアロケーションメモリサイズを設定します。 |

| Total Graphics Memory | 128MB 256MB 【Maximum】 |

内蔵グラフィックデバイスで利用可能なVRAM容量を設定します。 Windows 7ではこの設定は反映されません。 |

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Onboard Audio Controller |

【Enabled】 Disabled |

オーディオ機能の有効/無効を設定します。 |

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Onboard Ethernet Controller |

【Enabled】 Disabled |

内蔵LAN機能の有効/無効を設定します。 |

| Boot Agent※1 |

【PXE】 Disabled |

ネットワークブート機能の有効/無効を設定します。 |

| Wireless LAN※3 |

【Enabled】 Disabled |

無線LAN機能の有効/無効を設定します。 |

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 | |

|---|---|---|---|

| CPU Setup | |||

| EIST Support |

【Enabled】 Disabled |

CPUのSpeedStep機能の有効/無効を設定します。 工場出荷時設定でお使いください。 |

|

| Core Multi-Processing |

【Enabled】 Disabled |

CPUのコア数を制限します。 「Disabled」に設定すると1コアで動作します。 |

|

| Hyper Threading Technology※1 |

【Enabled】 Disabled |

CPUのHyper-Threading機能の有効/無効を設定します。 工場出荷時設定でお使いください。 |

|

| Intel(R) Virtualization Technology | Enabled 【Disabled】 |

Intel®VT-x機能の有効/無効を設定します。 | |

| VT-d※1 ※2 | Enabled 【Disabled】 |

Intel®VT-d機能の有効/無効を設定します。 本項目は変更しないでください。 |

|

| C State Support | C1 C1C3 【C1C3C6】※7 【C1C3C6C7】※7 |

アイドル時のCPUパワーマネージメントステートを設定します。 工場出荷設定でお使いください。 |

|

| Turbo Mode※1 |

【Enabled】 Disabled |

CPUのターボブースト機能の有効/無効を設定します。 工場出荷設定でお使いください。 |

|

| CPU ID | - | CPUのID番号を表示します。 | |

| Microcode Revision (MM/DD/YYYY) | - | CPUのマイクロコードのレビジョンを表示します。 | |

| Intel(R) Manageability※4 | |||

| ME Firmware Version | - | MEファームウェアのバージョンを表示します。 | |

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| After Power Loss | Power On Power Off 【Last State】 |

AC電源(AC100V)が失われた際に、AC電源復帰後の動作を設定します。

|

| Enhanced Power Saving Mode | Enabled 【Disabled】 |

本機のDeep Sleep機能の有効/無効を設定します。「Enabled」に設定すると、電源が切れている状態、および、休止状態においてシステムはより省電力モードになります。なお、「Enabled」に設定した場合は、電源が切れている状態、および、休止状態からはLANからのアクセス(WoL)によって、システムの電源を操作することはできません。 |

| Smart Power On |

【Enabled】 Disabled |

「Enabled」に設定すると、USBキーボードによる電源オンを有効にします。USBコネクタ(キーボードパワーオン用)にUSBキーボードを接続すると、キーボードの【Alt】+【P】を押すとコンピュータの電源が入ります。 |

| Intelligent Cooling Engine (ICE) | - | ファン制御に関する機能の設定をします。 設定については「Intelligent Cooling Engine (ICE)」をご覧ください。 |

| Automatic Power On | - | リモートパワーオン(WoL(Wake on LAN))機能の設定をします。 設定については「Automatic Power On」をご覧ください。 |

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| ICE Performance Modes |

【Better Acoustic Performance】 Better Thermal Performance Full Speed |

ファン制御のモードを設定します。 |

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Wake on LAN | Primary 【Automatic】 Disabled |

LANによって電源を操作します。シャットダウンまたは休止状態からWoLを利用する場合は、「Primary」もしくは「Automatic」に設定します。 また、LANによって電源オンした時の起動順位を指定します。

|

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Administrator Password | - | アドミニストレータパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は「Not Installed」です。 「Set Administrator Password」でアドミニストレータパスワードを設定した場合、「Installed」が表示されます。 |

| Power-On Password | - | パワーオンパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は「Not Installed」です。 「Set Power-On Password」でパワーオンパスワードを設定した場合、「Installed」が表示されます。 |

| Set Administrator Password | (パスワード) | アドミニストレータパスワードの設定を行います。設定した場合、BIOSセットアップユーティリティ起動時にアドミニストレータパスワードを入力する必要があります。 |

| Set Power-On Password※1 | (パスワード) | パワーオンパスワードの設定・変更を行います。設定した場合、BIOSセットアップユーティリティ起動時およびシステム起動時にパスワード入力を求められます。 |

| Allow Flashing BIOS to a Previous Version |

【Yes】 No |

「Yes」に設定すると、古いバージョンへのBIOSアップデートができます。 |

| Require Admin. Pass. when Flashing | Yes 【No】 |

「Yes」に設定すると、BIOSアップデート時にアドミニストレータパスワードが必要です。 |

| Require POP on Restart | Yes 【No】 |

再起動時にパスワードの入力を必要とするかどうかを設定します。 「No」に設定すると、再起動時はパスワードの入力は不要です。 |

| POP Changeable by User※3 |

【Yes】 No |

パワーオンパスワードの変更権限を設定します。 「No」に設定すると、パワーオンパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、パワーオンパスワードが変更できません。 |

| Hard Disk Password | - | ハードディスク(またはSSD)のパスワードの設定をします。 設定については「Hard Disk Password」をご覧ください。 |

| System Event Log | - | システムイベントログの確認や消去をします。 詳しくは、「System Event Log」をご覧ください。 |

| Secure Boot | - | Secure Boot機能の設定をします。 本項目は変更しないでください。 |

「Set Administrator Password」または「Set Power-On Password」にカーソルを合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter】を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。パワーオンパスワードを設定した場合、本機の起動時に設定したアドミニストレータパスワードかパワーオンパスワードを入力する必要があります。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。パワーオンパスワードは「Enter Current Password」にアドミニストレータパスワードを入力しても変更が可能です。

ハードディスクパスワードの設定を行います。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 | |

|---|---|---|---|

| SATA Drive 1 Password | User User + Master 【Disabled】 |

SATA Port1に接続されたハードディスク(またはSSD)のパスワードを設定します。ハードディスクのパスワードを設定すると電源オン時にハードディスクのパスワードの入力が必要になります。 「User」を選ぶと1つのパスワードを設定します。「User + Master」を選ぶとユーザパスワードとマスタパスワードの2つのパスワードを設定します。 ハードディスク(またはSSD)が接続されていない場合は、設定項目が表示されません。 |

|

| Require HDP On Restart | Yes 【No】 |

再起動時にハードディスクパスワードの入力を必要とするかどうかを設定します。 「No」に設定すると、電源が切れた状態から本機を起動した場合のみ、ハードディスクパスワードが必要になります。 |

|

| Security Erase HDD Data | |||

| Erase SATA Drive 1 Data※2 | (パスワード) | ハードディスク(またはSSD)のセキュリティ機能でSATA Port1に接続されているハードディスク(またはSSD)のデータとパスワードを消去します。

実行時にはハードディスクパスワードが求められます。あらかじめハードディスクパスワードを設定しておいてください。 ハードディスク(またはSSD)が接続されていない場合は、表示されません。

チェック消去したデータを復旧することは出来ませんので、実行時には十分ご注意下さい。

|

|

設定する「SATA Drive 1 Password」の項目に合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

ハードディスクパスワードを設定した場合、本機の起動時に設定したハードディスクユーザパスワードかハードディスクマスタパスワードを入力する必要があります。

ハードディスクパスワードを解除する「SATA Drive 1 Password」にカーソルを合わせ【Enter】を押すと表示される設定画面で行います。

システムイベントログの確認や消去をします。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| View System Event Log | - | 本項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、システムのイベントログが表示されます。 |

| Clear System Event Log | - | 本項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、システムのイベントログが消去されます。 |

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| Primary Boot Sequence | - | 本機が正常に起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。 詳しくは、「Primary Boot Sequence」をご覧ください。 |

| Automatic Boot Sequence | - | 「Power」-「Automatic Power On」メニューの「Wake on LAN」で「Automatic」を設定し、リモート(WoL)で本機を起動したときの、OSを検索するデバイスの順番を設定します。 詳しくは、「Automatic Boot Sequence」をご覧ください。 |

| Error Boot Sequence | - | 本機が起動する際エラーが発生したときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。 詳しくは、「Error Boot Sequence」をご覧ください。 |

| CSM |

【Enabled】 Disabled※1 |

Compatible Support Module(CSM)を使用するかどうかを設定します。「Enabled」から変更しないでください。 |

| Boot Mode |

【Auto】 UEFI Only※1 Legacy Only |

Boot Modeを設定します。「Auto」の場合は「Boot Priority」の設定に従って動作します。 「UEFI Only」には設定しないでください。 |

| Boot Priority |

UEFI first 【Legacy first】 |

優先的に起動を試みるBoot Modeを設定します。 |

| Quick Boot |

【Enabled】 Disabled |

Quick Boot機能の有効/無効を設定します。通常はEnabledの設定でお使いください。 |

| Boot Up Num-Lock Status |

【On】 Off |

起動時のNum Lockのオン/オフを設定します。Windowsの起動後は、本項目の設定に関わらず、Windowsの設定が優先されます。 |

| Keyboardless Operation | Enabled 【Disabled】 |

キーボード未接続時の起動を設定します。 「Enabled」に設定すると、キーボードを接続していなくても本機を起動できます。 |

| Startup Device Menu Prompt |

【Enabled】 Disabled |

【F12】を押して、手動で起動デバイスを選択する機能の有効/無効を設定します。 「Disabled」に設定すると起動時に【F12】を押してもStartup Device Menuが表示されません。 |

| 設定項目 | 説明 |

|---|---|

| USB FDD: USB KEY: SATA 1: Network 1: Other Device: USB HDD: USB CDROM: |

本機が正常に起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。 デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【+】【-】で変更します。 OSの検索から除外したいデバイスがある場合は、除外したいデバイスにカーソルを合わせて【X】を押します。

|

| Excluded from boot order | OSの検索から除外したいデバイスがある場合は、ここに表示されます。 OSの検索に追加したいデバイスがある場合は、追加したいデバイスにカーソルを合わせ【X】を押します。 |

| 設定項目 | 説明 |

|---|---|

|

Network 1: SATA 1: Other Device: |

「Power」-「Automatic Power On」メニューの「Wake on LAN」で「Automatic」を設定し、リモート(WoL)で本機を起動したときの、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。 デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【+】【-】で変更します。 OSの検索から除外したいデバイスがある場合は、除外したいデバイスにカーソルを合わせて【X】を押します。

|

| Excluded from boot order: USB FDD: USB HDD: USB CDROM: USB KEY: |

OSの検索から除外したいデバイスがある場合は、ここに表示されます。 OSの検索に追加したいデバイスがある場合は、追加したいデバイスにカーソルを合わせ【X】を押します。 |

| 設定項目 | 説明 |

|---|---|

|

Network 1: SATA 1: Other Device: |

本機が起動する際エラーが発生したときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。 デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【+】【-】で変更します。 OSの検索から除外したいデバイスがある場合は、除外したいデバイスにカーソルを合わせて【X】を押します。

|

| Excluded from boot order: USB FDD: USB HDD: USB CDROM: USB KEY: |

OSの検索から除外したいデバイスがある場合は、ここに表示されます。 OSの検索に追加したいデバイスがある場合は、追加したいデバイスにカーソルを合わせ【X】を押します。 |

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する場合は、次の手順で行います。

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

| 設定項目 | 設定値 | 説明 |

|---|---|---|

| OS Optimized Defaults | Enabled 【Disabled】 |

使用するOSに最適な設定値を設定します。「Disabled」から変更しないでください。 【F9】や「Load Optimal Defaults」で工場出荷設定をロードしても、本設定は保持されます。 |

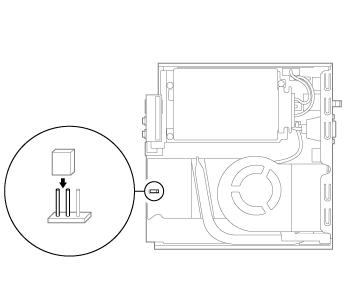

本機では、BIOSセットアップユーティリティを使用してアドミニストレータパスワードとパワーオンパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてしまった場合、次の方法でパスワードを解除することができます。

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

以上でパスワード解除のストラップスイッチの設定は完了です。

本機にインストール、または添付されているアプリケーションはモデルによって異なります。

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| Internet Explorer | インターネットへ接続する ファイルをダウンロードする |

| Adobe Reader | PDF形式のマニュアルを表示、閲覧、印刷する |

| DeviceLock Lite | 周辺機器の使用を制限する |

| ECOモード設定ツール | ECOモード機能の設定、または設定したホットキーでモード(電源プラン)を切り替える |

| ハードディスクデータ消去ツール※3 ※4 | ハードディスク(またはSSD)のデータを消去する |

| クイックパワーオン※5 | コンピュータの起動を高速化する |

| マカフィー リブセーフ | ウイルス対策とマルウェア対策などを行う包括的で高速なセキュリティソフトウェア |

| WinZip | ファイルの圧縮、保護、共有 |

| PaintShop Pro※6 | 高度な写真編集、画像処理 |

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| Word 2013 | 文章を作成する HTMLを作成する |

| Excel 2013 | 表計算をする |

| Outlook 2013 | 予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する |

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| Word 2013 | 文章を作成する HTMLを作成する |

| Excel 2013 | 表計算をする |

| Outlook 2013 | 予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する |

| PowerPoint 2013 | プレゼンテーションや企画書を作成する |

| OneNote 2013 | 電子ノートブック機能 |

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| Word 2013 | 文章を作成する HTMLを作成する |

| Excel 2013 | 表計算をする |

| Outlook 2013 | 予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する |

| PowerPoint 2013 | プレゼンテーションや企画書を作成する |

| OneNote 2013 | 電子ノートブック機能 |

| Publisher 2013 | 印刷物や販促ツールを作成する |

| Access 2013 | データベースを作成する |

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| Word 2013 | 文章を作成する HTMLを作成する |

| Excel 2013 | 表計算をする |

| Outlook 2013 | 予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する |

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| Word 2013 | 文章を作成する HTMLを作成する |

| Excel 2013 | 表計算をする |

| Outlook 2013 | 予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する |

| PowerPoint 2013 | プレゼンテーションや企画書を作成する |

| OneNote 2013 | 電子ノートブック機能 |

| アプリケーション | 機 能 |

|---|---|

| CyberLink PowerDVD | DVDを再生する |

| Roxio Creator LJB | CD-Rなどにデータを保存する |

本機にインストールまたは添付されているアプリケーションの概要とインストール方法およびアンインストール方法について説明します。

インストールやアンインストールをする場合、Windowsおよびインストールされているアプリケーションについての知識が必要になります。

本機にインストール、または添付されているアプリケーションをインストールする場合の手順を説明します。

本機にインストールされているアプリケーションまたは購入後にインストールされた本機添付のアプリケーションのアンインストールの手順を説明します。

ご自分でインストールされた別売のアプリケーションのアンインストールについては、そのアプリケーションに添付されたマニュアルをご覧ください。

本機には「Windows 7 SP1」がインストールされています。

Windows 7 SP1は、Windows 7で発見された問題の改善および更新プログラムを集めたものです。

以下のWebサイトではWindows 7 のService Packについての最新情報などを提供しています。

定期的にアクセスしてください。

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/service-packs

インターネットへの接続を行い、ホームページを表示します。

機能の詳細や操作方法については、以下をご覧ください。

ヘルプ(Internet Explorer 11上で【Alt】を押し、「ヘルプ」→「Internet Explorer ヘルプ」をクリック)

http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/products/ie/home

Internet Explorer 11画面が表示されます。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

再起動を促すメッセージが表示されない場合は、Windowsを再起動してください。

以上でInternet Explorer 11のアンインストールは終了です。

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013が同梱されています。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

Office Personal 2013に同梱されているマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office Personal 2013では、工場出荷時の状態で、Office Personal 2013のセットアップ モジュールがインストールされています。

初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。

以下の初回起動手順を行ってください。

ライセンス認証については、Office Personal 2013に同梱されているマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office のインストールが開始されます。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。

Office を最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的に実施してください。

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

その他のインストール方法については、Office Personal 2013に同梱されているマニュアルをご覧ください。

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスするか、Office Personal 2013に同梱されているマニュアルの説明に従って、再インストールを行ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストールは終了です。

次に「「Microsoft OneDrive」のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft OneDrive」のアンインストールは終了です。

次に「Office Personal 2013のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でOffice Personal 2013のアンインストールは終了です。

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013が同梱されています。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office Home and Business 2013では、工場出荷時の状態で、Office Home and Business 2013のセットアップ モジュールがインストールされています。

初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。

以下の初回起動手順を行ってください。

ライセンス認証については、Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office のインストールが開始されます。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。

Office を最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的に実施してください。

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

その他のインストール方法については、Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアルをご覧ください。

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスするか、Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアルの説明に従って、再インストールを行ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストールは終了です。

次に「「Microsoft OneDrive」のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft OneDrive」のアンインストールは終了です。

次に「Office Home and Business 2013のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でOffice Home and Business 2013のアンインストールは終了です。

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013、Publisher 2013、Access 2013が同梱されています。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

Office Professional 2013に同梱されているマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office Professional 2013では、工場出荷時の状態で、Office Professional 2013のセットアップ モジュールがインストールされています。

初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。

以下の初回起動手順を行ってください。

ライセンス認証については、Office Professional 2013に同梱されているマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office のインストールが開始されます。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。

Office を最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的に実施してください。

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

その他のインストール方法については、Office Professional 2013に同梱されているマニュアルをご覧ください。

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスするか、Office Professional 2013に同梱されているマニュアルの説明に従って、再インストールを行ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストールは終了です。

次に「「Microsoft OneDrive」のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft OneDrive」のアンインストールは終了です。

次に「Office Professional 2013のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でOffice Professional 2013のアンインストールは終了です。

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013が同梱されています。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

各Office アプリケーションのヘルプ

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office Personal Premiumでは、工場出荷時の状態で、Office Personal Premiumのセットアップ モジュールがインストールされています。

初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。

以下の初回起動手順を行ってください。

ライセンス認証については、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。

Office を最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的に実施してください。

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスして、再インストールを行ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストールは終了です。

次に「「Microsoft OneDrive」のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft OneDrive」のアンインストールは終了です。

次に「Office Personal Premiumのアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でOffice Personal Premiumのアンインストールは終了です。

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013が同梱されています。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

各Office アプリケーションのヘルプ

http://office.microsoft.com/ja-jp/

Office Home & Business Premiumでは、工場出荷時の状態で、Office Home & Business Premiumのセットアップ モジュールがインストールされています。

初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。

以下の初回起動手順を行ってください。

ライセンス認証については、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。

Office を最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的に実施してください。

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスして、再インストールを行ってください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストールは終了です。

次に「「Microsoft OneDrive」のアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で「Microsoft OneDrive」のアンインストールは終了です。

次に「Office Home & Business Premiumのアンインストール」へ進んでください。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でOffice Home & Business Premiumのアンインストールは終了です。

DeviceLock Lite(以下、DeviceLock)は、外部デバイスへのデータ漏えいを防止する情報漏えい対策ソフトウェアです。

機能の詳細や操作方法、制限事項については、以下をご覧ください。

DeviceLock User Manual(「アプリケーションディスク」内の「DeviceLock¥DeviceLock User Manual.chm」)

DeviceLockで書き込みを制限していると、Roxio Creator LJBを使用してメディアへ書き込みやファイルバックアップはできません。

メディアへ書き込みやファイルバックアップを行う場合は、DeviceLockで光学ドライブを機器単位で有効に設定するか、書き込み制限を解除してください。

D:\Nxsetup.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でDeviceLockのインストールは終了です。

以上でDeviceLockのアンインストールは終了です。

Adobe ReaderはPDF(Portable Document Format)形式のマニュアルの表示、閲覧、印刷を行うことができるビューアです。

機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。

ヘルプ(Adobe Readerを起動し、「ヘルプ」→「Adobe Reader XI ヘルプ」をクリック)

http://www.adobe.com/jp/index.html

Adobe Readerの画面が表示されます。

アプリケーションディスクをご利用になる場合は、次の手順でインストールしてください。

C:¥TEMP¥AdobeReader¥AdbeRdr11010_ja_JP.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でAdobe Readerのインストールは終了です。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でAdobe Readerのアンインストールは終了です。

クイックパワーオンは、次回の起動を高速化するソフトです。

機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。

D:\Nxsetup.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でクイックパワーオンのインストールは終了です。

Windowsが再起動します。

以上でクイックパワーオンのアンインストールは終了です。

Roxio Creator LJBは、CD-Rなどの対応している媒体にデータを書き込むことができるライティングソフトです。

Roxio Creator LJBは、CD-RなどへRoxio Creator LJBのウィンドウ上でコピーするデータを選択し、一括してコピーすることができますので、大量のデータを記録するのに適しています。

Roxio Creator LJBは、Roxio BackOnTrackのファイルバックアップ機能を利用してファイルをバックアップすることができます。

対応している媒体は以下の通りです。

| ドライブ | 対応している媒体 |

|---|---|

| DVDスーパーマルチドライブ | CD-R、CD-RW |

| DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | |

| DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW | |

| DVD-RAM |

機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。

Roxio BackOnTrackが起動します。

http://www.roxio.jp/jpn/support/

Roxio Creator LJB の画面が表示されます。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

DeviceLockにより光学ドライブに対して書き込みを制限している状態で、媒体へのデータの書き込みを行うと、「プロジェクトは正常に完了しました。」と表示されますが、書き込みはできていません。DeviceLockの書き込み制限を解除した状態で書き込みを実行してください。

D:\RC\setup.exeΔDisableProducts=MSXMLMSI_40SP3ΔDISABLE_XML4=1

※Δは半角スペースを意味しています。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でRoxio Creator LJBのインストールは終了です。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でRoxio Creator LJBのアンインストールは終了です。

DVDを再生することができます。

機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。

「CyberLink PowerDVD」のヘルプ(画面右上の 「?」ボタンをクリックすることで開くことができます)

CyberLink PowerDVD画面が表示されます。

電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

D:\POWERDVD\setup.exe

「CyberLink PowerDVD の InstallShield Wizard へようこそ」画面が表示されます。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でCyberLink PowerDVDのインストールは終了です。

以上でCyberLink PowerDVDのアンインストールは終了です。

マカフィー リブセーフは、リアルタイムのウイルス対策とマルウェア対策、迷惑メール対策、双方向ファイアウォールの脆弱性対策、保護者機能などを搭載した包括的なセキュリティソフトウェアです。

機能の詳細、操作方法、制限事項、および最新情報については、以下をご覧ください。

定期的にウイルスを検索するスケジュール スキャン、ネットワークや外付けドライブを経由したウイルスの侵入を常に見張る機能やウイルスを駆除する機能などがあります。

試用期間は、初めてマカフィー リブセーフをセットアップした時点から60日間になります。60日間は無料で試用することができますが、試用期間が終了するとウイルス定義ファイル(DAT)、ウイルス検索エンジンを含む製品のアップデートを行なうことができなくなります。

マカフィー リブセーフのすべての機能を引き続きご利用になる場合は、マカフィー リブセーフを購入する必要があります。

購入に関する詳細な情報は以下のホームページをご覧ください。

http://www.mcafee.com

マカフィー リブセーフの画面が表示されます。

パソコンのデータとWeb閲覧を保護するために、マカフィーセキュリティ対策の最新の更新をインストールしてください。

新しいウイルス、ハッカーの攻撃など、パソコンやデータはオンライン脅威に常にさらされています。セキュリティ対策の更新により、新しいウイルス、スパイウェアなどの脅威を阻止するだけでなく、マカフィーソフトウェアの機能強化もインストールすることができます。

新たに発生する脅威からパソコンを保護するために、マカフィーソフトウェアを常に最新の状態にしてください。

自動更新が有効になっている場合でも、更新を確認することができます。更新を確認するときは、次の手順で行います。

自動更新では、新しいウイルスやスパイウェアなどの脅威に対する保護機能だけでなく、マカフィーソフトウェアの機能強化もインストールされます。また、更新の方法を手動で変更することができます。更新オプションを選択するときは、次の手順で行います。

自動更新は、次の手順で有効または無効にすることができます。

スケジュール スキャンを設定すると、パソコンを定期的にスキャンし、ウイルス、スパイウェアなどの脅威を確認することができます。

次の手順で、スケジュール スキャンを設定してください。

以上でスケジュール スキャンの設定は終了です。

アプリケーションのインストール、アンインストール、または使用中に警告を受けたときは、対象のアプリケーションが安全なものであることを確認した上で、マカフィー リブセーフのヘルプをご覧になり、スキャン対象外に設定してください。

「ディスクの管理」より「ボリュームの削除」を行うと、ボリューム使用中を表す警告ウィンドウが表示される場合がありますが動作に影響はありません。

警告ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

本機を再セットアップした場合は、次の手順に従ってマカフィー リブセーフをインストールしてください。

D:\Nxsetup.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でマカフィー リブセーフのインストールは終了です。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

Windowsが再起動します。

以上でマカフィー リブセーフのアンインストールは終了です。

ファイルの圧縮、保護、共有を行うことができるユーティリティです。

機能の詳細および最新情報については、以下をご覧ください。

ヘルプ(WinZip の試用版を起動し、「ヘルプ」→「ホームページ」をクリック)

試用期間は、初めてWinZipをセットアップした時点から45日間になります。引き続きご利用になる場合は、WinZipを購入しアクティベーションを実行する必要があります。試用期間が終了する前に、WinZipのアクティベーションを実行することをおすすめします。

WinZipの画面が表示されます。

更新を確認するときは、次の手順で行います。

WinZip Express アドオンは以下のソフトウェアに対応しています。本機能を使用することにより、圧縮、暗号化、共有化の設定を指定することができます。

本機を再セットアップした場合は、次の手順に従ってWinZipをインストールしてください。

C:¥TEMP¥WinZip¥winzip.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でWinZip のインストールは終了です。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でWinZip のアンインストールは終了です。

PaintShop Pro は、写真編集やデザイン作成などの機能を備えた画像編集ソフトウェアです。

機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。

インターネットに接続している場合は、アプリケーションはオンラインヘルプを表示します。オンラインの場合は、最新情報、ビデオ、役立つリンクを利用することができます。

インターネットの接続が利用できない場合は、アプリケーションはコンピューターにインストールされるローカルヘルプを表示します。

ヘルプシステムを使用するには、次のいずれかの操作を行います。

Corel PaintShop Pro X7 の画面が表示されます。

製品の更新を確認できます。更新により、プログラムに関する新しい重要情報が通知されます。更新を確認するときは、次の手順で行います。

D:\PaintSP\Setup.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でPaintShop Pro X7のインストールは終了です。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上でPaintShop Pro X7のアンインストールは終了です。

電源が入らない、画面が表示されない、などの場合、本機とディスプレイ、ACアダプタなどの接続が正しく行われていない可能性があります。

本機や使用している周辺機器のマニュアルをご覧になり、一度接続をやりなおしてみてください。

アプリケーションや周辺機器によっては、使用しているとスリープ状態や休止状態にならないものや、正常に動作しないものがあります。

正常に動作しなくなった場合は、一度本機の電源を切って、電源を入れなおしてください。

まれに、本体に電荷が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない状態になることがあります。

次の手順で放電を行ってみてください。

ACアダプタのプラグをACコンセントから抜いた状態で電源スイッチを2、3回押すことで、本体に帯電した電荷が放電されます。

本機の状態については、次の表をご覧ください。

| スリープ状態のときの 本機のランプの状態 |

電源オフ、または休止状態のときの 本機のランプの状態 |

電源オンのときの 本機のランプの状態 |

|---|---|---|

| 電源ランプ:緑点滅 | 電源ランプ:消灯 | 電源ランプ:緑点灯 |

電源スイッチを押して、本機を起動するか、休止状態から復帰させてください。

本機をスリープ状態から復帰させてください。

次のことを試して、ディスプレイが表示されないか確認してください。

DVD、CDがセットされたままで本機の電源を入れると、セットされた媒体から本機を起動しようとしてWindowsが起動しない場合があります。媒体を取り出して本機を再起動してください。

起動ディスクとして使用可能な周辺機器が取り付けられていると、それらの機器から起動しようとしてWindowsが起動しない場合があります。

BIOSセットアップユーティリティの設定が不正になっている可能性があります。

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」-「工場出荷時の設定値に戻す」をご覧になり、BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してみてください。

【↑】【↓】で起動方法を選択し、【Enter】を押してください。

システムに問題がある場合は、「セーフ モード」を選択して問題の解決を試みることができます。

操作を誤って電源を強制切断した場合など、特に問題が発生していない場合は「Windowsを通常起動する」を選択することでWindowsを通常起動できます。

キャップスロックやニューメリックロックの状態によって、入力される文字が異なり、パスワードを正しく入力できない場合があります。

キャップスロックキーランプ(![]() )やニューメリックロックキーランプ(

)やニューメリックロックキーランプ(![]() )でキャップスロックやニューメリックロックの状態を確認し、オン/オフを切り替えて、もう一度パスワードを入力してください。

)でキャップスロックやニューメリックロックの状態を確認し、オン/オフを切り替えて、もう一度パスワードを入力してください。

キャップスロックのオン/オフは【Shift】+【Caps Lock】で切り替えることができます。

ニューメリックロックのオン/オフは【Num Lock】で切り替えることができます。

選択したユーザー名を確認し、選択したユーザーのパスワードをもう一度正しく入力してください。

BIOSセットアップユーティリティで設定した、パワーオンパスワード(Power-On-Password)、アドミニストレータパスワード(Administrator Password)は本体のストラップスイッチを使って解除することができます。

ネットワークブートを使用するには、ネットワークブート機能(PXE機能)を有効にする必要があります。

自己診断プログラムが画面の初期化を行う前に、本機に異常を発見した場合、ピーピーという音を鳴らします。

このような場合は、発生前に取り付けた周辺機器を1つずつ外して通常起動ができるようになるか確認してください。

それでもピーピーという断続音がして起動しない場合は、本機の故障が考えられます。ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。

「電源の入れ方と切り方」の手順で電源が切れない場合、アプリケーションがフリーズ(ハングアップ)するなどの異常を起こしていることが考えられます。

異常を起こしているアプリケーションがないか確認し、あった場合は「アプリケーション」の「アプリケーションを強制的に終了させたい」の手順で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了してから、もう一度、電源を切る操作を行ってください。

この方法でも正常に電源を切ることができない場合は、次の手順で本機を強制的に終了させてください。

本機の電源を強制的に切る場合は、5秒以上電源スイッチを押し続けてください。

5秒以上電源スイッチを押し続けても電源が切れない場合には、もう一度5秒以上電源スイッチを押し続けてください。それでも電源が切れない場合は、ご購入元、またはNECにご相談ください。

電源プランの設定で、自動でスリープ状態にならない設定にしていないか確認してください。

双方向通信をするプリンタなど、一定間隔で本機にアクセスする周辺機器を接続している場合、自動的にスリープ状態にならない場合があります。

スリープ状態または休止状態から復帰するときに、ログオン画面が表示されないようにするには、次の手順を行ってください。

以上で設定は完了です。

USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用している場合は、スリープ状態にできない場合があります。

ファイルを開いている場合はファイルを閉じ、プログラムを実行している場合はプログラムを終了してください。

電源ランプが消灯している場合、スリープ状態中に電源が切れてしまったか、長時間放置したために休止状態に移行した可能性があります。

本機の電源スイッチを押してください。休止状態に移行している場合は、休止状態から復帰し、スリープ状態になる前の状態に復帰できます。

詳しくは、「「スタート」ボタンから休止状態にできない」をご覧ください。

休止状態はハードディスク(またはSSD)に本機のメモリなどの状態を記録するため、ハードディスク(またはSSD)に一定の空き領域が必要です。

ハードディスク(またはSSD)の空き領域が十分にあるか確認してください。

USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用している場合は、休止状態にできない場合があります。

ファイルを開いている場合はファイルを閉じ、プログラムを実行している場合はプログラムを終了してください。

電源プランの設定で「ハイブリッドスリープ」を使用する設定にしている場合、「スタート」ボタンをクリックし、「シャットダウン」ボタンの横の![]() をクリックして表示されるメニューに「休止状態」は表示されません。

をクリックして表示されるメニューに「休止状態」は表示されません。

「スタート」ボタンから休止状態にできるようにするには、Windowsの電源プランの設定でハイブリッドスリープを使用しない設定にしてください。

休止状態の間に、周辺機器の取り外しなど機器構成の変更をすると、休止状態からの復帰ができなくなり、作業中のデータが失われる場合があります。

機器構成を変更する場合は、一度休止状態から復帰し、本機の電源を切ってから行ってください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があります。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらうか、または管理者(Administrator)権限を持つユーザーでログオンして省電力の設定を行う必要があります。

自動でスリープ状態になるのを無効にしたい場合は、Windowsの電源プランの設定を変更してください。

以上で設定は完了です。

C:\MAVP\FHCROR

コマンド プロンプトが表示されますが、しばらくすると自動的に閉じます。

以上で設定は完了です。

『はじめにお読みください』をご覧になり、マウスとキーボード、およびキーボードと本体または、マウスと本体の接続を確認してください。

マウスポインタが![]() になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、マウスをクリックしても操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、マウスをクリックしても操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもマウスからの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。

他社製USBマウスを使用している場合は、ドライバなどの設定が必要になる場合があります。他社製USBマウスに添付のマニュアルをご覧になり、設定が正しく行われているか確認してください。

レーザー式や光学式マウスをお使いの場合、底面のセンサーにほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合があります。センサーの周辺の汚れやほこりを軽く払ってください。

レーザー式や光学式マウスは、マウス底面に光源があり、それをセンサーで検知することでマウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢がない無地の印刷用紙やそれぞれのマウス(レーザー式または光学式)に対応したマウスパッドなどの上で操作してください。

画面が表示されない、途中で消えるなどの場合は、本機がスリープ状態や休止状態になっていないか、ディスプレイの省電力機能が動作したり、電源が切れていないか確認してください。

本機とディスプレイが正しく接続されているか、また正しいケーブルを使用しているか確認してください。

使用中の電源プランで「ディスプレイの電源を切る」が設定されている場合、ディスプレイの電源が切れている可能性があります。マウスなどのポインティングデバイスやキーボードを操作することで、ディスプレイの電源が入り、画面が表示されます。元に戻らない場合は、本機がスリープ状態になっている可能性があります。

電源ランプで本機の状態を確認し、本機がスリープ状態になっている場合は復帰させてください。

一定時間経過後にスリープ状態にならないように設定したい場合は、Windowsの電源プランの設定を変更してください。

別売のディスプレイに添付のマニュアルなどをご覧になり、手動でディスプレイの種類を指定してください。

本機の状態については、次の表をご覧ください。

| スリープ状態のときの 本機のランプの状態 |

電源オフ、または休止状態のときの 本機のランプの状態 |

電源オンのときの 本機のランプの状態 |

|---|---|---|

| 電源ランプ:緑点滅 | 電源ランプ:消灯 | 電源ランプ:緑点灯 |

電源スイッチを押して、本機を起動するか、休止状態から復帰させてください。

本機をスリープ状態から復帰させてください。

次のことを試して、ディスプレイが表示されないか確認してください。

「解像度」だけ変更し「色」は変更したくない場合には、解像度を変更した後に「色」を設定しなおしてください。

動画の再生には処理能力を多く必要とするものもあり、複数のアプリケーションを使用中に動画の再生を行うと、再生がとぎれる場合や、なめらかに再生ができない場合があります。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、動画の再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してください。

動画の再生中に、ウィンドウの大きさや位置を変更すると、音飛びや画像の乱れの原因になる場合があります。

Intel® WiDiで接続した外部ディスプレイやテレビに表示している映像が乱れやすい場合は、解像度を1,280×720に設定してください。

画質は低下しますが、転送するデータ量が減るため映像が安定する場合があります。

MPEG形式の動画を再生中にスリープ状態や休止状態に移行した場合や、ディスプレイの省電力機能やパワーマネジメント機能が働いた場合、再生画面が消えてしまいます。

動画を再生するときは、スリープ状態や休止状態およびディスプレイの省電力機能やパワーマネジメント機能をオフにしてください。

Windows Media Playerは、CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイトルの再生には対応していません。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やWindows Media Playerで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。

使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。

Windows Media Playerで、DVDやビデオCDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

また、メモリを増設できるモデルでは、メモリを増設することによって動作が改善することがあります。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。

インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCyberLink PowerDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。

Aero®を使用する場合は、「Aero テーマ」からテーマを選択し、設定を行ってください。「ベーシック テーマとハイコントラスト テーマ」のテーマではAero®は使用できません。

ディスプレイに添付のマニュアル、または「本機の機能」の「ディスプレイ」をご覧になり、表示位置やサイズを調整してください。

一部のDDC対応ディスプレイにおいて、ディスプレイ情報ファイルがないためにディスプレイの同期がとれず、画面が流れるように表示される場合があります。

この場合には、ディスプレイ製造元より最新のディスプレイ情報ファイルを入手し、セットアップしてください。

次の手順で設定可能です。

『はじめにお読みください』をご覧になり、キーボードと本体の接続を確認してください。

キャップスロックキーランプ(![]() )が点灯している場合はキャップスロックがオン、消灯している場合はキャップスロックがオフになっています。

)が点灯している場合はキャップスロックがオン、消灯している場合はキャップスロックがオフになっています。

キャップスロックの状態により、大文字/小文字の入力が変わります。

キャップスロックのオン/オフは【Shift】+【Caps Lock】で切り替えることができます。

ニューメリックロックキーランプ(![]() )が点灯している場合はニューメリックロックがオン、消灯している場合はニューメリックロックがオフになっています。

)が点灯している場合はニューメリックロックがオン、消灯している場合はニューメリックロックがオフになっています。

ニューメリックロックがオフの場合、テンキーの一部がカーソルキーなどのキーとして機能し、数字を入力できません。

ニューメリックロックのオン/オフは【Num Lock】で切り替えることができます。

日本語入力が入力したいモードになっているか確認し、必要に応じてモードを切り替えてください。

工場出荷時の状態で日本語入力と英字入力を切り替えるには、【半角/全角】または【Caps Lock】を押します。

日本語入力モードのときに、かな入力とローマ字入力を切り替えるには、次の手順で行います。

マウスポインタが![]() になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもキーボードからの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。

文字コード表は次の手順で起動します。

使用しているキーボードにマニュアルやドライバが添付されている場合は、キーボードのマニュアルに従って設定やドライバのインストールを行ってください。

マニュアルやドライバが添付されていない場合は、次の手順でキーボードの設定を行ってみてください。

以後は、接続したキーボードの種類などを参考に画面の指示に従って設定してください。

DeviceLockは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。

DeviceLockをインストールしている場合は、DeviceLock管理コンソールを起動し、設定を確認してください。

ハードディスクの空き領域を確認してください。足りない場合は「ハードディスクの空き領域が足りない」に従って空き領域を増やしてください。ハードディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

SSDの空き領域を確認してください。足りない場合は「SSDの空き領域が足りない」に従って空き領域を増やしてください。SSDの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

ネットワークに接続できない、ネットワークを利用した機能が使えない場合は、本機とLANケーブル、ハブなどのネットワーク機器が正しく接続されているか確認してください。

詳しくはネットワークの管理者にご相談ください。

次の手順で確認してください。

チェックが付いていない場合は、チェックを付けてください。

をクリック

をクリック次の手順で確認してください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ネットワーク探索 | 他のネットワーク コンピュータやデバイスを参照できるかどうか、また、本機が他のネットワーク コンピュータから参照できるかどうかを設定します。 |

| ファイルとプリンターの共有 | 本機で共有しているファイルとプリンタをネットワーク上のユーザーからアクセスできるようにするかどうかを設定します。 |

| パブリック フォルダーの共有 | ネットワーク上のユーザーが、本機のパブリックフォルダ内のファイルにアクセスできるようにするかどうかを設定します。 |

| メディア ストリーミング | ネットワーク上のユーザーやデバイスが、本機のピクチャ、ミュージック、ビデオにアクセスできるかどうか、また、本機でネットワーク上のメディアを検出できるようにするかどうかを設定します。 |

| ファイル共有の接続 | ファイル共有の接続で使用する暗号化のビット数を設定します。 |

| パスワード保護共有 | 共有ファイルや、本機に接続しているプリンタ、パブリックフォルダへのアクセスを、本機のユーザー アカウントとパスワードを持つ人のみに制限するかどうかを設定できます。 |

| ホームグループ接続※ | ホームグループ接続の管理を、Windowsが行うか、ユーザー アカウントとパスワードで行うかを設定します。 |